Vom Wendepunkt zum Lebenswerk: Ferdinand Wüstenfelds orientalische Studien in Gotha

Im Spätherbst 1832 begibt sich ein junger Gelehrter aus Göttingen auf eine Reise nach Gotha. Ferdinand Wüstenfeld (1808−1899, Abb. 1), gerade habilitiert und noch am Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn, sucht in der renommierten Herzoglichen Bibliothek nach arabischen Handschriften, die bis dahin in Europa nahezu unbekannt waren. Was er nicht ahnt: Diese Reise wird sein Leben für immer verändern. Sie legt einen der Grundsteine für seinen Weg als einen der bedeutendsten deutschen Orientalisten des 19. Jahrhunderts.

Wüstenfelds Lebenswerk ist eng mit dem Aufschwung der orientalischen Studien im Europa des 19. Jahrhunderts verbunden, der zu einer intensiven Editionstätigkeit arabischer Quellen führte.1Vgl. Mangold 2004. Obwohl er die arabische Welt nie bereiste, wird er zu einer Schlüsselfigur bei der systematischen Erschließung arabischer Quellen.2Zum Wirken Wüstenfelds siehe u.a. Dugat 1870, S. 273–287; Wüstenfeld 1890; Wellhausen 1910; Fück 1955, S. 193f.; Stein 1997, S. 231f.; Görgün 2013.

Was brachte Ferdinand Wüstenfeld dazu, sich den orientalischen Sprachen zu widmen? In seinen autobiographischen Aufzeichnungen beschreibt er die frühen Anfänge seiner Leidenschaft. Sein Vater, ein Zuckerfabrikant aus Hann. Münden, legte Wert auf eine gründliche Hebräischausbildung, um den Schüler auf ein Theologiestudium vorzubereiten. Eines Abends, so erinnert sich Wüstenfeld, kehrte sein Vater aus dem Club zurück und schlug ihm vor: „Du, da war heute von dem Professor Horn die Rede, daß er sehr gelehrt sei“ […] und auch Hebräisch, Arabisch und Syrisch verstünde. Willst du ihn mal fragen, ob er dir darin Stunden geben wolle?“3Wüstenfeld 1890–1939, S. 60/S. 25 (Die erste Seitenzahl bezieht sich auf das Manuskript, die zweite auf die Transkription der Lebenserinnerungen). Diese beiläufige Bemerkung markierte den Beginn von Wüstenfelds lebenslanger Faszination für die orientalischen Sprachen. Das Schreiben lernte er allerdings „bloß nach den steifen Typen der gedruckten Bücher […], da mir keine Originale Arabischer Handschriften zugänglich waren, die ich erst nach einigen Jahren zu sehen bekam.“4Wüstenfeld 1890–1939, S. 60f./S. 25. Während seines Theologiestudiums zog ihn „besonders das Arabische mit seiner unvergleichlich reichhaltigen noch so wenig bekannten Literatur“5Wüstenfeld 1890–1939, S. 87/S. 35. in den Bann. Angesichts der überwältigenden Menge unerforschter arabischer Werke entschied er sich gegen die Perspektive als Pfarrer und studierte orientalische Sprachen in Göttingen und Berlin.

Seit 1838 als Universitätsbibliothekar in Göttingen, später als außerordentlicher und seit 1856 als ordentlicher Professor für orientalische Sprachen widmete er sich vor allem der Herausgabe bedeutender arabischer Quellen, die er der europäischen Forschung somit erstmals zugänglich machte. Er edierte unter anderem wichtige historische, biographische und geographische Werke der klassischen arabischen Literatur, gab Enzyklopädien und verschiedene Hilfsmittel für die Orientalistik heraus – wie etwa genealogische Tafeln arabischer Stämme und Familien oder zur islamischen Zeitrechnung. Besonders hervorzuheben ist seine Veröffentlichung des wohl wichtigsten arabischsprachigen Quellentextes zum Leben Mohammeds von Ibn Hischām.6Wüstenfeld 1858/59.

Wüstenfeld griff dabei auf Handschriften zurück, die sich in europäischen Bibliotheken oder Privatsammlungen befanden. Die orientalische Handschriftensammlung der Herzoglichen Bibliothek bot als größte und wichtigste Sammlung arabischer Handschriften im deutschsprachigen Raum einen zentralen Quellenfundus für seine Editionen. Wüstenfeld stand dazu in enger Verbindung mit dem Gothaer Philologen und Bibliotheksdirektor Friedrich Jacobs 1764–1847) sowie den Orientalisten und Bibliothekaren Johann Heinrich Möller (1792–1867) und Wilhelm Pertsch (1832–1899). Die Korrespondenz zeugt von einem intensiven Wissensaustausch über Forschungsschwerpunkte und Publikationen.7Vgl. u.a. die in der FB Gotha, der BSB München, der SBB-PK Berlin und SUB Göttingen überlieferten Korrespondenzen.

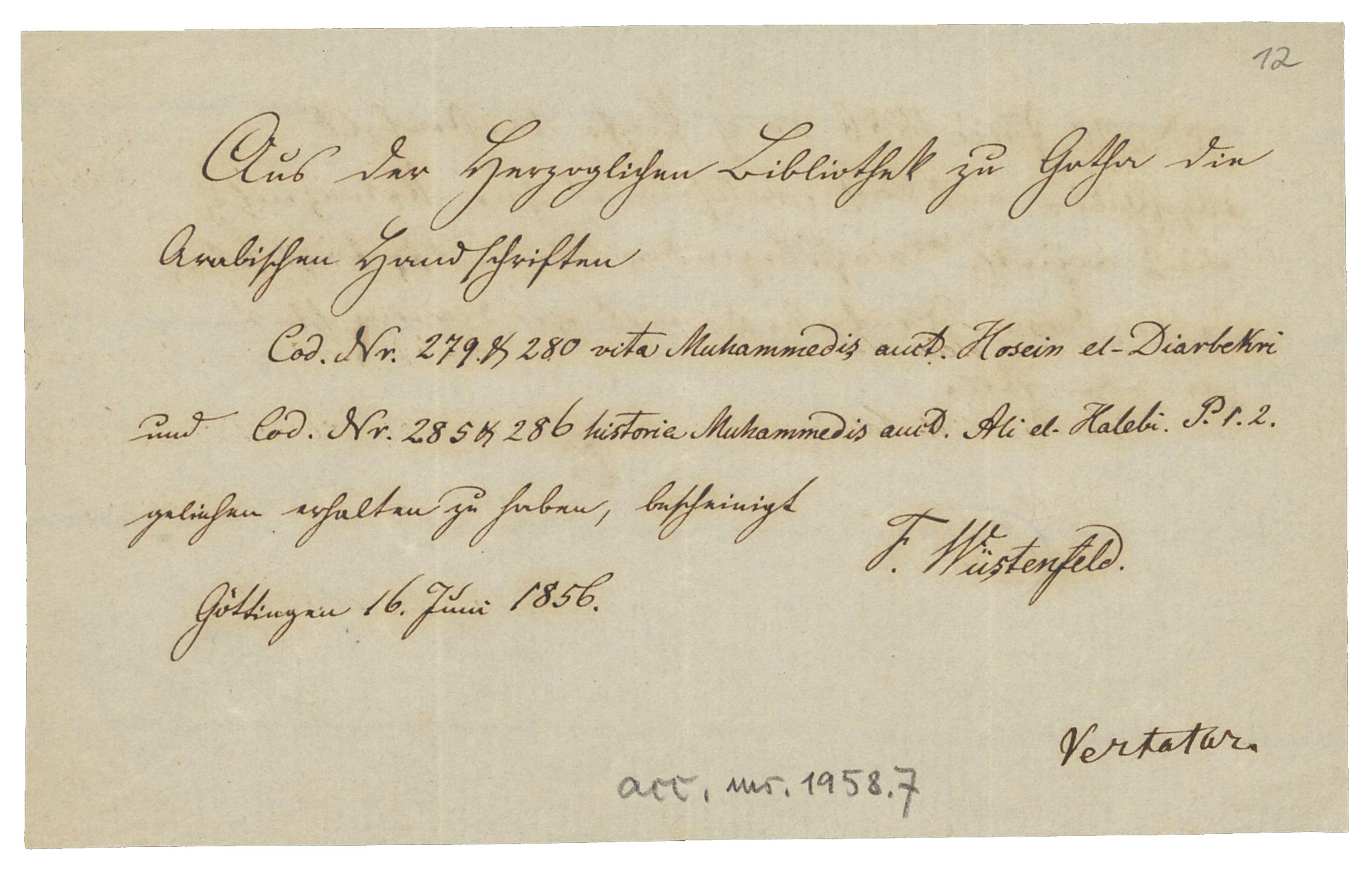

In seinen Lebenserinnerungen berichtet Wüstenfeld anschaulich von seinem zweiwöchigen Aufenthalt in der Gothaer Bibliothek im Spätherbst 1832 als „Hauptwendepunkt“ in seinem Leben.8Wüstenfeld 1890–1939, S. 116–121/S. 47–49, hier S. 49. Über den Bruder seines Schwagers, den Sachsen-Coburg und Gothaischen Hofverwaltungsintendanten David Friedrich, erhielt er unkomplizierten Zugang zur Bibliothek, wo er „mit Genuß“ die arabischen Handschriften „durchforschte“.9Wüstenfeld 1890–1939, S. 119/S. 48. Nachmittags und abends konnte er die Handschriften in seinem Zimmer weiter studieren und exzerpieren, später nahm er einige Handschriften mit nach Göttingen. Auch in den folgenden Jahren ließ er sich zahlreiche Gothaer Handschriften gegen eine Empfangsbescheinigung nach Göttingen zusenden (Abb. 2). Die „Menge der schönen Werke“ und die „liebenswürdige Weise“, mit der die Gothaer Bibliothekare Wüstenfeld begegneten und ihn mit dem gewünschten Quellenmaterial versorgten, bestärkten ihn nach eigenen Angaben in seiner Lebensaufgabe, „sich durch die Herausgabe Arabischer Werke der gelehrten Welt nützlich zu machen.“10Wüstenfeld 1890–1939, S. 121/S. 49

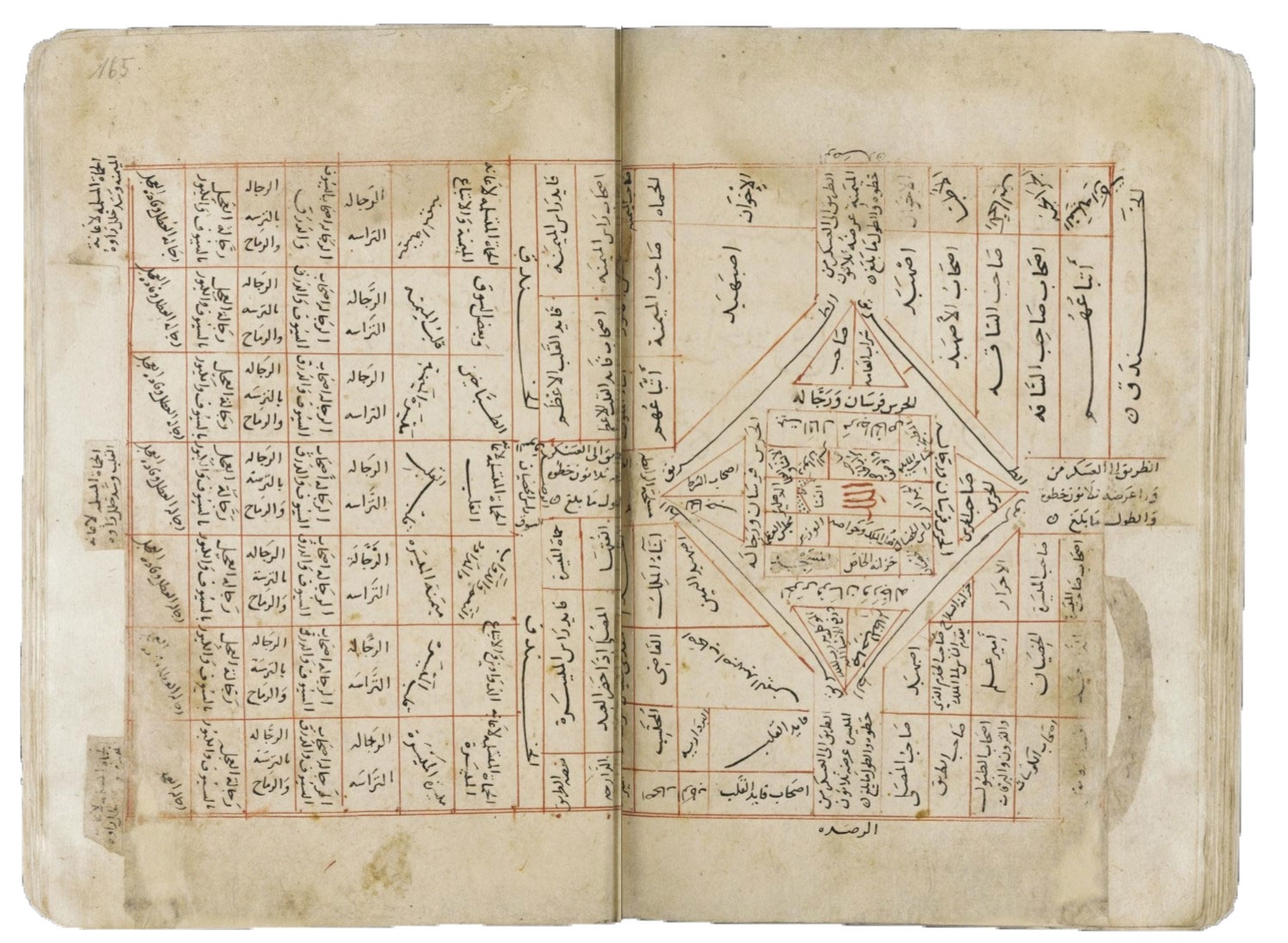

Unter den zahlreichen Gothaer Handschriften, die Wüstenfeld in der Folge für seine Editionen nutzte, befindet sich eine militärgeschichtliche Abhandlung über das Heerwesen und die Kriegsführung.11FB Gotha, Ms. orient. A 47, Bl. 149–215r. Der in Auszügen überlieferte arabische Text „Nihāyat al-Suʾl“ von Muḥammad Ibn-ʿĪsā Ibn-Ismāʿīl al-Ḥanafī al-Aqsarāʾī ist Teil einer arabischen Sammelhandschrift. Diese enthält einen Teil der bislang unbekannt gewesenen arabischen Übersetzung der unter Kaiser Trajan zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. vom griechischen Autor Aelian verfassten „Taktika“ zu den Grundlagen der Kriegführung.12George Fitzclarence, Earl of Munster hatte das Werk in seinem Verzeichnis arabischer Werke zum Militärwesen im Orient suchen lassen (Wüstenfeld 1880, S. V). Siehe auch u.a. Lutful-Huq 1955; Schellenberg 2005. Teil des Werkes ist die hier abgebildete Darstellung verschiedener Kampflinien und Truppenaufstellungen (Abb. 3).13FB Gotha, Ms. orient. A 47, Bl. 164v–165r.

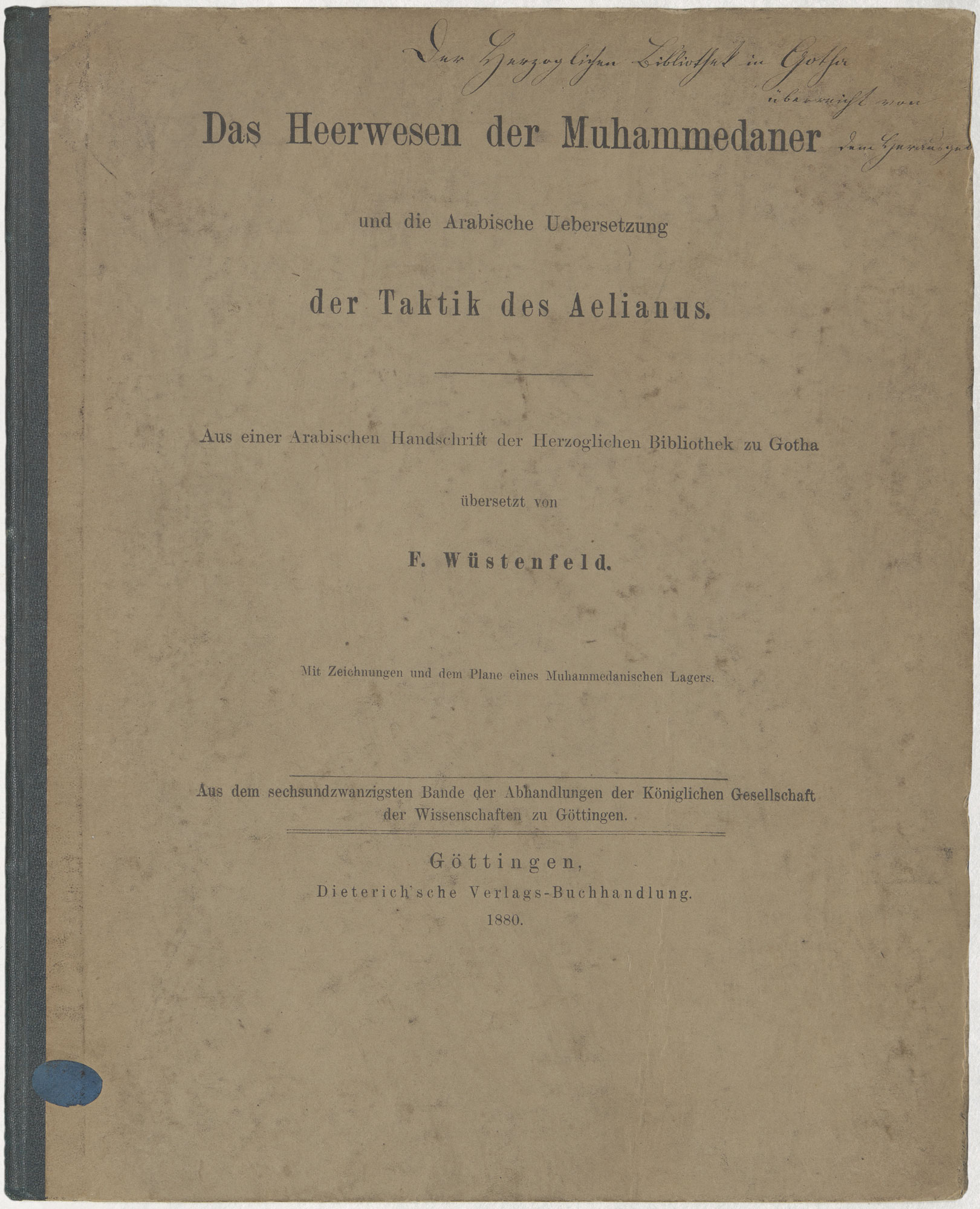

Wie in anderen Fällen sandte Wüstenfeld der Herzoglichen Bibliothek seine edierten Werke als Dank für die Unterstützung seiner Arbeit. Die Titelseite zum „Heerwesen der Muhammedaner“ ziert nun die handschriftliche Bemerkung „An die Herzogliche Bibliothek in Gotha vom Verleger überreicht“ (Abb. 4, siehe auch Abb. 5). Daneben nahm Wüstenfeld auch gedruckte Widmungen an die Herzogliche Bibliothek in Editionen auf, so auch in „Ibn Doreid’s genealogisch-etymologisches Handbuch“, das Wüstenfeld 1854 herausgab (Abb. 6).

Abb. 6: Gedruckter Widmungstext für die Herzogliche Bibliothek Gotha in der Edition von „Ibn Doreid’s genealogisch-etymologischem Handbuch“

Ferdinand Wüstenfelds Arbeit markiert einen Meilenstein in der Erschließung arabischer Literatur für die europäischen Wissenschaften. Mit seinen Editionen und Übersetzungen prägte er die Orientalistik des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus, auch wenn sie bereits zu seiner Zeit methodischer Kritik unterlagen.14Stein 1997, S. 103ff.; Hartmann 1899, S. 127f. Wie hilfreich dabei die gute Vernetzung mit anderen Gelehrten und Bibliotheken wie der Herzoglichen Bibliothek Gotha waren, zeigen die intensive Korrespondenz zwischen dem Orientalisten und den Bibliothekaren sowie Wüstenfelds eigene rückblickende Einschätzungen.

Hendrikje Carius

Hendrikje Carius ist promovierte Historikerin, Leiterin der Abteilung Benutzung und Digitale Bibliothek sowie stellvertretende Direktorin der Forschungsbibliothek Gotha.

Quellen

- [Muḥammad Ibn-ʿĪsā Ibn-Ismāʿīl al-Ḥanafī al-Aqsarāʾī][Eine Abhandlung über Kriegskunst], Handschrift auf Papier, Auszug, o. O., o.D. FB Gotha, Ms. orient. A 47, Bl. 164v–165r.

- Martin Hartmann: Ferdinand Wüstenfeld, in: Orientalische Literaturzeitung 2/4 (1899), S. 127–128.

- Abū Muḥammad ʿAbd al-Malik Ibn Isḥāq: Das Leben Muhammeds/Kitāb Sīrat Rasūl Allāh, hrsg. v. Ferdinand Wüstenfeld. Göttingen 1858/59.

- Ferdinand, Wüstenfeld: Erinnerungen aus meinem Leben 1808−1836. Göttingen 1890–1939. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. 2022.19. http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?DE-611-HS-4017378 (Zugriff: 02.12.2024).

- Das Heerwesen der Muhammedaner und die Arabische Uebersetzung der Taktik des Aelianus. Aus einer Arabischen Handschrift der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, übersetzt von F. Wüstenfeld. Göttingen 1880. FB Gotha, Math 4° 00586/12, Exemplar der SUB Göttingen. http://dx.doi.org/10.25673/99715 (Zugriff: 02.12.2024).

Literatur

- Karl Brethauer: Der Orientalist Professor Dr. Ferdinand Wüstenfeld erlebt die „Göttinger Revolution“ (6. bis 17. Januar 1831), in: Göttinger Jahrbuch 22 (1974), S. 159–166.

- Gustave Dugat: Histoire des orientalistes de l’Europe du XIIe au XIXe siècle, Bd. 2. Paris 1870.

- Johann Fück: Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig 1955. http://dx.doi.org/10.25673/33026 (Zugriff: 02.12.2024).

- Hilal Görgün: Wüstenfeld, Heinrich Ferdinand, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedi¬si 43 (2013), S. 166–168. https://islamansiklopedisi.org.tr/wustenfeld-heinrich-ferdinand (Zugriff: 02.12.2024).

- Abul Lais Syed Muhammad Lutful-Huq: A critical edition of Nihāyat al-sūl wa’l-umnīyah fī taʿlīm aʿmāl al-furūsīyah of Muḥammad b. ʿIsā b. Ismāʿīl al-Ḥanafī. London 1955.

- Sabine Mangold: Eine „weltbürgerliche Wissenschaft“ – Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart 2004.

- Hans Michael Schellenberg: A Short Bibliographical Note on the Arabic Translation of Ae¬lian’s Tactica Theoria, in: Philip Rance; Nicholas V. Sekunda (Hrsg.): Greek Taktika: Ancient Military Writing and its Heritage Proceedings of the International Conference on Greek Taktika held at the University of Toruń, 7–11 April 2005. Gdańsk 2017, S. 135–140.

- Peter Stein: Gotha und die Edition arabischer Quellentexte, in: Hans Stein (Hrsg.): Orientali-sche Buchkunst in Gotha. Ausstellung zum 350jährigen Jubiläum der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha. Gotha 1997, S. 229–235.

- Julius Wellhausen: Wüstenfeld, Ferdinand in: Allgemeine Deutsche Biographie 55 (1910), S. 139−140. https://www.deutsche-biographie.de/pnd100836526.html#adbcontent (Zugriff: 02.12.2024).

Abbildungsnachweis

- Porträt Ferdinand Wüstenfelds, aus: Ders.: Geschichte der Türken mit besonderer Berücksichtigung des vermeintlichen Anrechts derselben auf den Besitz von Griechenland. Leipzig 1899.

- Empfangsbescheinigung über die Entleihung arabischer Handschriften, Brief von Ferdinand Wüstenfeld an Herzogliche Bibliothek (Gotha), 25.09.1849−16.06.1856. Staatsbibliothek zu Berlin, Slg. Autogr.: Wüstenfeld, Ferdinand, Bl. 10–12.

- Kampflinien und Truppenaufstellungen in den von Wüstenfeld edierten „Taktika“, aus: [Muḥammad Ibn-ʿĪsā Ibn-Ismāʿīl al-Ḥanafī al-Aqsarāʾī]: [Eine Abhandlung über Kriegskunst], o.O., o.D. FB Gotha, Ms. orient. A 47, Bl. 164v–165r.

- Handschriftliche Widmung Ferdinand Wüstenfelds an die Herzogliche Bibliothek Gotha, zu: Das Heerwesen der Muhammedaner und die Arabische Uebersetzung der Taktik des Aelianus. Aus einer Arabischen Handschrift der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, übersetzt von F. Wüstenfeld. Göttingen 1880. FB Gotha, Math 4° 00586/12.

- Handschriftliche Widmung Ferdinand Wüstenfelds an die Herzogliche Bibliothek Gotha, zu: Die Gelehrten-Familie Muhibbi in Damascus und ihre Zeitgenossen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Göttingen 1884. FB Gotha, Biogr. 4° 306/6.

- Widmungstext für die Herzogliche Bibliothek Gotha, in: Abu Bekr Muhammed ben el-Hasan: Ibn Doreid’s genealogisch-etymologisches Handbuch, hrsg. von Ferdinand Wüstenfeld. Göttingen 1854. FB Gotha, Gen. 8° 359/3.