Ein Strauß in der Forschungsbibliothek

Die Buchsammlung Georg Römers

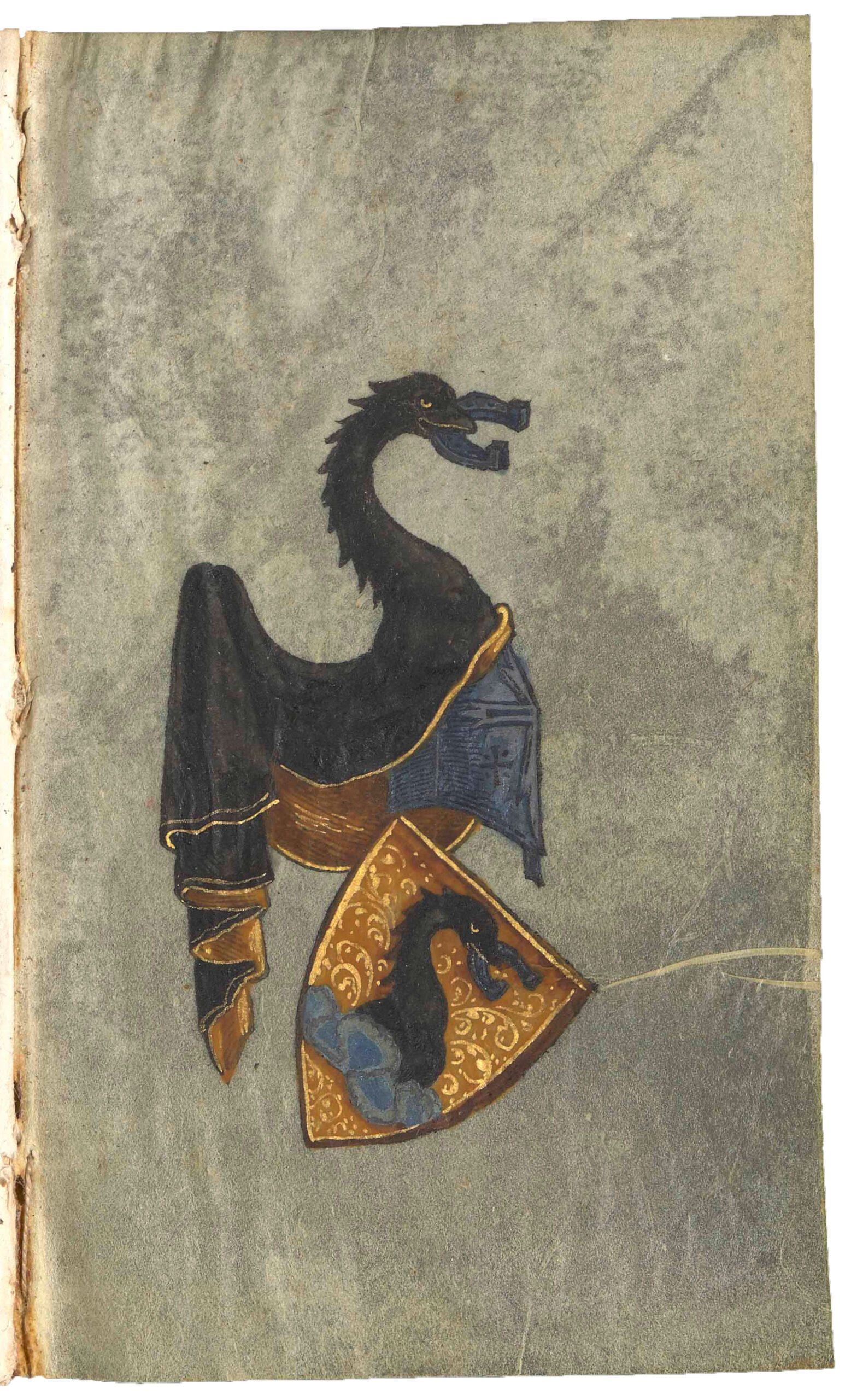

Das Wappen der Nürnberger Familie Römer

Auf einem goldenen Schild reckt sich ein schwarzer Straußenhals über einem blauen Dreiberg empor. In seinem gelben Schnabel trägt der Strauß ein blaues Hufeisen. Über dem Schild befinden sich ein blauer Helm und ein schwarz-goldener Mantel aus dem sich, wie auch schon auf dem Schild, ein schwarzer Strauß mit einem blauen Hufeisen im Schnabel emporstreckt. Dieses Wappen wurde in der Forschungsbibliothek auf einem halbtransparenten Pergamentblatt entdeckt, das in einem Exemplar von De Mysteriis Aegyptiorum von Iamblichos von Chalkis (Lyon: Jean de Tournes 1549) vor das Titelblatt gebunden wurde (vgl. Abb. 1). Es ist das Wappen der Nürnberger Familie Römer, welches Georg Römer (1505–1557) am 9. Februar 1554 mit seiner Erhebung in den Adelsstand gewährt wurde.1Frank 1973, S. 181.

Georg Römer wurde 1505 in Mansfeld geboren. Er studierte in Leipzig und Wittenberg, ehe er 1525 in Nürnberg Magdalena Welser heiratete. Mit ihr hatte er zehn Kinder, vier Söhne und sechs Töchter. Ein Jahr nach seiner Hochzeit wurde er in den größeren Rat in Nürnberg aufgenommen und war Schöffe im Landes- und Stadtgericht.2Halwas: Georg Römer’s Bindings. Die Verbindung zu den Patrizierfamilien festigte die Römer-Familie unter anderem durch die Vermählungen ihrer Töchter. Magdalena Römer heiratete 1554 Paul I. Behaim und Maria Römer heiratete 1567 Andres II. Imhoff. Die Hochzeit der Maria Römer konnte Georg Römer allerdings nicht mehr miterleben, denn er starb am 09. April 1557.3Zahn 1972, S. 210.

Das Testament Georg Römers

Der genaue Wortlaut seines Testaments ist unbekannt, denn das originale Dokument gilt als verschollen. Jedoch ist ein Teil seines Testaments durch die Arbeit des Genealogen Jacob Wilhelm von Imhof (1651–1728) erhalten geblieben. Für seine genealogischen Werke durchsuchte Imhof unter anderem Testamente aus dem Nürnberger Archiv und hat diese in kurzen Beschreibungen festgehalten.4Meurer 2020, S. 108. Die Beschreibung des Testaments von Georg Römer beginnt Imhof zunächst mit einer Aufzählung genealogischer Informationen. Anschließend gibt Imhof eine Stelle des Testaments wieder, in dem Römer ein Portrait Dürers dem Rathaus vermacht und seinen Söhnen seine „Libereÿ sampt Mappen v. Charten“5Renkl 2016, S. 43. überlässt, mit dem Zusatz, dass sie die Bibliothek „vnzersteut behalten sollen“.6Renkl 2016, S. 43. Doch mit Katharina Römer starb 1622 das letzte Kind Georg Römers und die Nürnberger Römer-Linie fand ihr Ende. Nach ihrem Tod verkauften ihre Erben das Haus in der Tetzelgasse 1, das Georg Römer 1540 erworben hatte und in dem Katharina Römer bis zu ihrem Tod lebte.7Zahn 1972, S. 210. Der britische Antiquar Robin Halwas vermutet, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt die Bibliothek Georg Römers aufgelöst wurde.8Halwas: Georg Römer‘s Bindings.

Die Einbände der Römer-Bibliothek

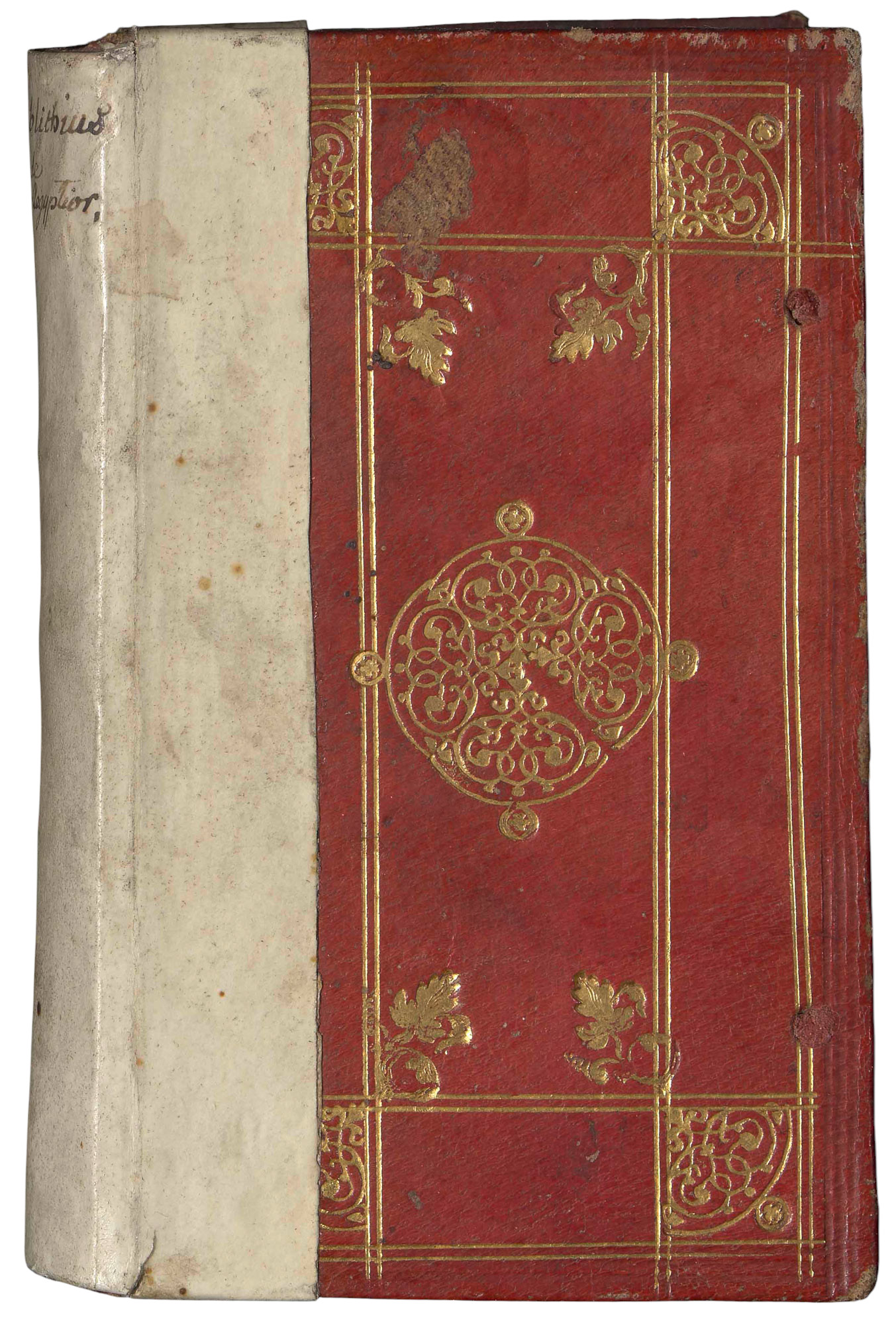

Die Bücher aus der Römer-Bibliothek zeichnen sich nicht nur durch das Familienwappen aus, sondern auch durch ihren einheitlichen Einband. Wie viele wohlhabende Buchsammler der Frühen Neuzeit ließ Georg Römer seine Bücher einheitlich binden. Dabei zeigte Römer eine Vorliebe für den Stil der italienischen Renaissance-Einbände. Beliebte Schmuckelemente waren bei diesem Stil Mauresken, Arabesken, Band- und Flechtwerk sowie lockere, lichte in Rahmenformen angeordnete Linien. Durch die Rahmen entstehen ein Mittelfeld und mehrere Eckfelder, die verziert werden können. Dabei werden größere Schmuckelemente aus kleineren Einzelstempeln zusammengesetzt.9Funke 2006, S. 350. Anhand des Exemplars der Forschungsbibliothek Gotha kann sehr gut veranschaulicht werden, wie der Buchbinder diesen Stil in den Einbänden für Georg Römer verwirklichte (Abb. 2).

Ein roter Maroquin-Einband gespannt über dünne Holzdeckel, auf dem mit goldgeprägten, doppelten Linien zwei Rahmen gebildet wurden. Die inneren Ecken des ersten Rahmens verzieren kleine Stempel mit Blatt-Motiv, die äußeren Eckfelder wurden durch Stempel mit Viertelkreismauresken geschmückt. Der Stempel mit Mauresken-Motiv bildet in vierfacher Wiederholung das zusammengesetzte Schmuckelement im Mittelfeld. Über den Rücken ist weißes Pergament gespannt, auf dem Titel und Verfasser des Werkes im Inneren verzeichnet wurden. Vergleicht man dieses Exemplar mit anderen Büchern aus der Römer-Bibliothek, ist anzunehmen, dass der Pergamentüberzug von einem späteren Besitzer angebracht wurde. Außerdem fällt bei der Betrachtung der Einbände auf, dass die Gestaltung der Quartbände leicht von den Oktavbänden abweicht. Bei Quartbänden wurden drei Rahmen mit goldgeprägten, doppelten Linien gebildet. Den Raum zwischen dem ersten und dem zweiten Rahmen füllt eine Rolle mit Mauresken-Motiv. Die Stempel der inneren Ecken und der äußeren Eckfelder sowie das zusammengesetzte Schmuckelement im Mittelfeld sind gleich.

Der Buchbinder Georg Römers

Welchen Buchbinder Georg Römer in Nürnberg beauftragte, ist bis heute unklar. Der Stempel für die Eckfelder und das zusammengesetzte Schmuckelement und die Rolle werden in der Einbanddatenbank dem Nürnberger Buchbinder und Drucker Christoph Heußler zugeschrieben (r001682). Diese Zuschreibung gilt allerdings als unsicher. Sie beruht auf Ilse Schunkes Angabe in Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen Bibliothek, in der sie die Stempel Christoph Heußler zuordnet, ohne dafür einen Beweis anzuführen.10Einbanddatenbank. Detailansicht Werkzeug r001682.

Christoph Heußler erhielt am 28. Februar 1541 das Nürnberger Bürgerrecht. Im Neubürgerbuch wurde er nur als Buchbinder aufgeführt. Sein frühester nachweisbarer Druck ist das Werk Betbúchlein fúr allerley gemein anligen der Christlichen Kirchen von 1556.11VD16 B2294 Allerdings beschwerten sich die ansässigen Buchbinder und Drucker beim Nürnberger Rat, dass Heußler nicht fähig sei, gleichzeitig Bücher zu drucken und zu binden. Daher beschloss der Rat am 17. Februar 1574, dass Heußler fortan nur noch als Buchbinder arbeiten solle.12Reske 2007, S. 687–688.

Die bisher bekannten Römer-Bücher

Der britische Historiker Anthony Hobson listete 1985 in seinem Beitrag Some sixteenth-century buyers of books in Rome and elsewhere sieben Bücher auf, die er als einstigen Besitz der Römer-Familie ausweist. Jedoch konnte er noch nicht genau zuordnen, welches Familienmitglied die Bücher kaufte und binden ließ. Er vermutete Philipp Römer, einen der vier Söhne Georg Römers, als Käufer. Alle sieben Bücher zeichneten sich durch einen roten oder hellbraunen Maroquin-Einband und gleiche Einbanddekorationen aus.13Hobson 1985, S. 74–75. Aufgrund der Orientierung der Einbandgestaltung am Stil der italienischen Renaissance-Einbände hielt Hobson sie 1965 zunächst auch für italienische Einbände. Des Weiteren beinhalteten die Bücher vor dem Titelblatt ein eingebundenes Blatt mit dem Wappen der Römer-Familie. Das Auktionshaus Sotheby’s versteigerte mit Prima (secunda) pars promptuarium iconum von Guillaume Rouillé 2023 ein Buch im Quartformat aus der ehemaligen Römer-Bibliothek. Der Katalogbearbeiter identifizierte Georg Römer als ehemaligen Besitzer des Buches und Auftraggeber des Einbandes. Daher fügte er der Beschreibung für dieses Buch eine Passage zu Römers Leben hinzu sowie eine erweiterte Liste der Bücher aus der Römer-Bibliothek. Die Liste enthält 18 Bücher mit dem typischen einheitlichen Einband, davon beinhalten 13 das Wappen der Römer-Familie. Des Weiteren werden sieben Bücher aufgelistet, die auf Grundlage der verwendeten Werkzeuge dem gleichen Buchbinder zugeordnet werden können, allerdings wohl für andere Sammler gebunden wurden.14Sotheby’s Rouillé, Prima (secunda) pars promptuarium iconum. Im Folgejahr versteigerte das Auktionshaus zwei Oktavbände, die ebenfalls aus der Römer-Bibliothek stammten. Der britische Antiquar Halwas griff die Informationen zu Georg Römer und die Liste von Sotheby’s auf und vertiefte sie in seinem Beitrag Georg Römer’s Bindings auf seiner Internetseite.

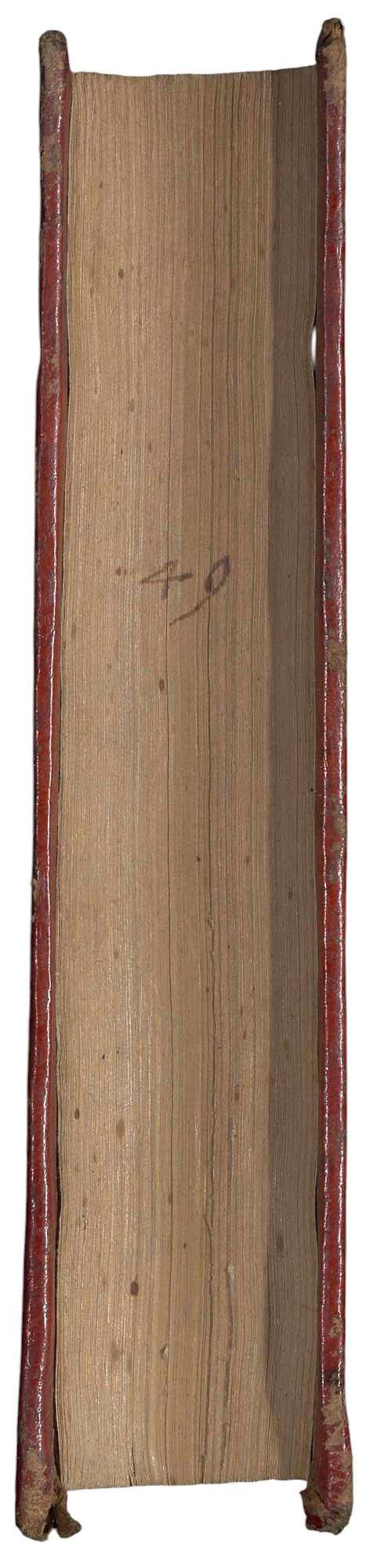

Ziffern auf dem Vorderschnitt

Ein Merkmal, das weder von Hobson, Halwas noch Sotheby’s als ein Provenienzmerkmal Georg Römers diskutiert wird, ist eine Nummerierung auf dem Vorderschnitt. Hobson erwähnt in seiner Beschreibung der Bücher keine Ziffern auf den Vorderschnitten der Bücher, obwohl sich in seiner Liste ein Buch befindet, das laut Halwas und Sotheby’s die Zahl 15 auf dem Vorderschnitt trägt. Bei dem Buch handelt es sich um eine Ausgabe des Werkes Illustrium imagines von Andrea Fulvio.15Rom: Giacomo Mazzocchi 1517. In der Liste Halwas’ wird die Zahl 15 auf dem Vorderschnitt als ein Provenienzmerkmal Georg Römers aufgeführt. Allerdings geht er weder im Hauptteil seines Beitrags auf dieses Merkmal ein, noch listet er Ziffern auf dem Vorderschnitt als Provenienzmerkmal bei einem anderen Buch auf. Sotheby’s führt Nummerierungen auf dem Vorderschnitt in den Beschreibungen der versteigerten Oktavbände auf, aber bezieht diese nicht auf die Provenienz Georg Römer. Bei einem der Oktavbände handelt es sich um Fulvios Illustrium imagines mit der Zahl 15.16Sotheby’s Fulvio, Illustrium imagines; Halwas. Der andere Oktavband enthält das Werk Emblematum libri duo von Andrea Alciato.17Lyon: Jean de Tournes & Guillaume Gazeau, 1549. Auf dem Vorderschnitt dieses Buches befindet sich die Zahl 55.18Sotheby’s Alciato, Emblematum libri duo. In der Beschreibung des versteigerten Quartbandes wird von Sotheby’s keine Ziffer erwähnt. Die beiden Bücher Illustrium imagines und Emblematum libri duo gingen im 17. Jahrhundert in den Besitz Christoph Wenzels Graf von Nostitz über, was durch sein Exlibris mit der Initialenreihe C.W.G.V.N. in den Büchern nachzuvollziehen ist. Spätestens im 19. Jahrhundert trennte sich ihr Weg mit dem Verkauf der Bibliothek der Familie Nostitz auf Schloss Lobris bei Jauer in Niederschlesien. Somit kommen nur Römer und Wenzel unter den bekannten Vorbesitzern als Auftraggeber oder Urheber der Ziffern in Frage. Das Buch der Forschungsbibliothek Gotha aus der ehemaligen Römer-Bibliothek legt jedoch nahe, dass die Ziffern als ein Provenienzmerkmal Georg Römers anzusehen sind, da auf dem Vorderschnitt die Nummer 49 zu finden ist (vgl. Abb. 3), sich im Inneren des Buches jedoch kein Exlibris von Christoph Wenzel von Nostitz finden lässt. Ob diese Nummern eigenhändig von Georg Römer angebracht oder in Auftrag gegeben wurden und ob auch die anderen bekannten Römer-Bücher eine Nummer auf dem Vorderschnitt tragen, bleibt vorerst offen.

Die Reise von Nürnberg nach Gotha

Welchen Weg das Buch De Mysteriis Aegyptiorum von Nürnberg nach Gotha in die Forschungsbibliothek genommen hat, ist ebenfalls unklar. Eine Vermutung eröffnen Briefe aus dem Nachlass Ernst Salomon Cyprians (1673-1745) in der Forschungsbibliothek. Cyprian war Theologe und von 1713 bis 1745 Direktor der herzoglichen Bibliothek auf Schloss Friedenstein in Gotha.19GND 119453363. Er führte Briefwechsel mit vielen Theologen, darunter auch Jakob Wilhelm Feuerlein, der aus einer Nürnberger Theologenfamilie stammte. Jakob Wilhelms Großvater war Konrad Feuerlein (1629-1704), unter anderem Pfarrer der Kirche St. Sebald und Stadtbibliothekar (1683–1704) in Nürnberg,20Sauer 2013, S. 397. und sein Vater war Johann Konrad Feuerlein (1656–1718), ebenfalls Pfarrer.21Deutsche Biografie: Feuerlein, Johann Konrad. Nach dem Tod seines Vaters erbte Jakob Wilhelm Feuerlein Bücher und Briefe aus dem Besitz seines Großvaters und Vaters. Aus diesem Familienbesitz stammen auch vier an Georg Römer adressierte Briefe aus den Jahren 1522 und 1543.22FB Gotha, Chart. A 395, Bl. 3r/v, 4r/v, 5 r/v und 8 r/v. Diese und andere ältere Briefe sandte Feuerlein 1720 mit einem Begleitbrief an Cyprian. Im Begleitbrief schrieb Feuerlein:

Der Umstand, dass Feuerlein das „Übrige […] noch nicht praestieren“ könne, da es ihm bisher an Zeit und Raum fehlte, um die Bibliothek seines verstorbenen Vaters zu durchsuchen, legt nahe, dass es sich bei dem „Übrigen“ um Bücher aus dem Familienbesitz handeln könnte. Da sich im Familienbesitz Briefe aus dem ehemaligen Besitz Georg Römers befanden, könnte sich auch das Buch De Mysteriis Aegyptiorum im Besitz der Familie Feuerlein befunden und über die Verbindung Feuerleins mit Cyprian seinen Weg nach Gotha gefunden haben. Allerdings konnten bisher keine Belege gefunden werden, die bestätigen, dass das „Übrige“ noch an die herzogliche Bibliothek gesandt wurde, dass sich darunter Bücher befanden und dass eines davon das Buch aus dem ehemaligen Besitz Georg Römers war. Klar ist aber, dass die Liste der bekannten Römer-Bücher nun um ein Exemplar reicher geworden ist.

Benjamin Schrader

Benjamin Schrader studiert Buchwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und befasst sich in seinen Arbeiten hauptsächlich mit Büchern der Frühen Neuzeit und der Provenienzforschung.

Quellen

- Ernst Salomon Cyprian: Sammelband mit Gelehrtenbriefen aus dem frühen 16. Jahrhundert. FB Gotha, Chart. A 395.

- Iamblichus: De Mysteriis Aegyptiorum. Lugdunum 1549. FB Gotha, Ant 8° 00020a/01.

Online-Ressourcen

- Cyprian, Ernst Salomon. GND-ID: http://d-nb.info/gnd/119453363.

- Feuerlein, Johann Konrad, Indexeintrag: Deutsche Biographie. URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd100132308.html.

- Einbanddatenbank. Detailansicht Werkzeug r001682. URL: https://www.hist-einband.de/?wz=r001682 (letzter Zugriff: 30. März 2025).

- Robin Halwas: Georg Römer’s Bindings. URL: https://www.robinhalwas.com/n17-georg-roemers-bindings (letzter Zugriff: 30. März 2025).

- Sotheby’s: Alciati, Emblematum libri duo. URL: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/bibliotheca-brookeriana-iii-art-architecture-and-illustrated-books/alciati-emblematum-libri-duo-lyon-1549-nuremberg (letzter Zugriff: 30. März 2025).

- Sotheby’s: Fulvio, Illustrium imagines. URL: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/bibliotheca-brookeriana-iii-art-architecture-and-illustrated-books/fulvio-illustrium-imagines-rome-1517-nuremberg (letzter Zugriff: 30. März 2025).

- Sotheby’s: Rouillé, Prima (secunda) pars promptuarium iconum. URL: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/bibliotheca-brookeriana-a-renaissance-library-magnificent-books-and-bindings/rouille-prima-secunda-pars-promptuarium-iconum (letzter Zugriff: 30. März 2025).

Literatur

- Peter Fleischmann: Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herrschaft der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Bd. 2: Ratsherren und Ratsgeschlechter. Nürnberg 2008.

- Karl Friedrich von Frank: Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823. Bd. IV. Schloß Senftenegg 1973.

- Fritz Funke: Buchkunde. 6. Aufl. Wiesbaden 2006.

- Anthony Hobson: Some Sixteenth-Century Buyers of Books in Rome and Elsewhere, in: Humanistica Lovaniensia 34A (1985), S. 65–75.

- Julia Kahleyß: Der wirtschaftliche Aufstieg des Martin Römer. Soziale Mobilität im westerzgebirgischen Bergbau des 15. Jahrhunderts, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-schichte (VSWG) 100 (2013), S. 154–177.

- Susanne Meurer: A little-known collector and the early reception of Dürer’s self-portraits, in: The Burlington Magazine 162 (2020), S. 108–114.

- Thomas Renkl: Albrecht Dürers Selbstbildnis von 1500. Der verzweigte Weg von Original, Kopie und Fälschung, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 103 (2016), S. 39–89.

- Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 2007.

- Christine Sauer (Hrsg.): 642 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg. Von der Ratsbibliothek zum Bildungscampus. Wiesbaden 2013.

- Ilse Schunke: Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen Bibliothek. Citta del Vaticano 1962.

- Wilhelm Richard Staehelin: Der Vogel Strauss in der Heraldik, in: Schweizerisches Archiv für Heraldik 39 (1925), S. 49–57. https://doi.org/10.5169/seals-745088.

- Peter Zahn: Die Inschriften der Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg. München 1972.

Abbildungsnachweis

- Wappen der Nürnberger Familie Römer auf einem eingebundenem Pergamentblatt. Iambli-chus: De Mysteriis Aegyptiorum. FB Gotha, Ant 8° 00020a/01.

- Schmuckelemente auf dem Vorderdeckel. Iamblichus: De Mysteriis Aegyptiorum. FB Gotha, Ant 8° 00020a/01.

- Die Nummer 49 auf dem Vorderschnitt. Iamblichus: De Mysteriis Aegyptiorum. FB Gotha, Ant 8° 00020a/01.