Venus als Verkörperung von Tugend?

Die Moralisierung antiker Mythologie auf Renaissance-Einbänden nördlich der Alpen

Venus als Verkörperung von Tugend? Selten evoziert die freizügige mythologische Liebesgöttin der antiken Griechen und Römer derartige Vorstellungen. Als Gemahlin von Vulcanus, dem Gott des Feuers und der Schmiedekunst, ging sie lebhaft ihren sich wandelnden erotischen Begierden nach. Am bekanntesten sind die Liebesabenteuer mit Mars, Merkur, Neptun, Bacchus und Adonis. Zugleich weckte Venus unbändige Leidenschaft in den Herzen verschiedener Menschen und Götter und stiftete somit oft Unheil. Sie war eine unermüdliche und potente Intrigantin im immerwährenden Sturm der Liebe.

Dem griechischen Philosophen Platon (428–348 v. Chr.) fehlte in dieser mythologischen Welt, die das Wertesystem der kriegerischen Adelsgesellschaft der Antike zum Teil widerspiegelte, ein Symbol der selbstlosen und karitativen Liebe. Er sprach deshalb von zweierlei Formen der Venus. Erasmus von Rotterdam (ca. 1467–1536), der sich wie viele Humanisten seiner Zeit neuplatonisches Gedankengut zu eigen machte, formulierte diese philosophische Idee einprägsam in seiner 1511 veröffentlichten Studienanleitung:

Im 16. Jahrhundert gelang der weniger bekannten tugendhaften Venus ein glanzvoller Auftritt auf Renaissance-Einbänden nördlich der Alpen (Abb. 1). In den 1520er Jahren kam in mitteleuropäischen Druckzentren ein neuer Einbandstil auf, der nicht mehr vorwiegend ornamental bzw. dekorativ war, sondern Figuren und Szenen in den Vordergrund stellte. Frühe Impulse für das Bildprogramm gingen vom Humanismus aus. Häufiger als alle anderen mythologischen Figuren wurde Venus als Motiv für geprägte Ledereinbände verwendet, sei es alleinstehend, mit Cupido oder in der Szene des Urteils von Paris, der den Trojanischen Krieg auslöste. Venus ist vor allem in sogenannten Tugendrollen vertreten. Rollen waren Messingscheiben mit zwei oder mehreren auf die Kantenfläche eingravierten Motiven, die ausgerollt werden konnten, um eine fortlaufende Reihe von Bildern in einem Durchgang einzuprägen. Die Figuren und Szenen standen stets in Beziehung zueinander. Die Göttin der Liebe kam unter anderem häufig mit allegorischen Personifikationen der Gerechtigkeit (iustitia), der Weisheit (prudentia) und der Sanftmut (suavitas) vor.

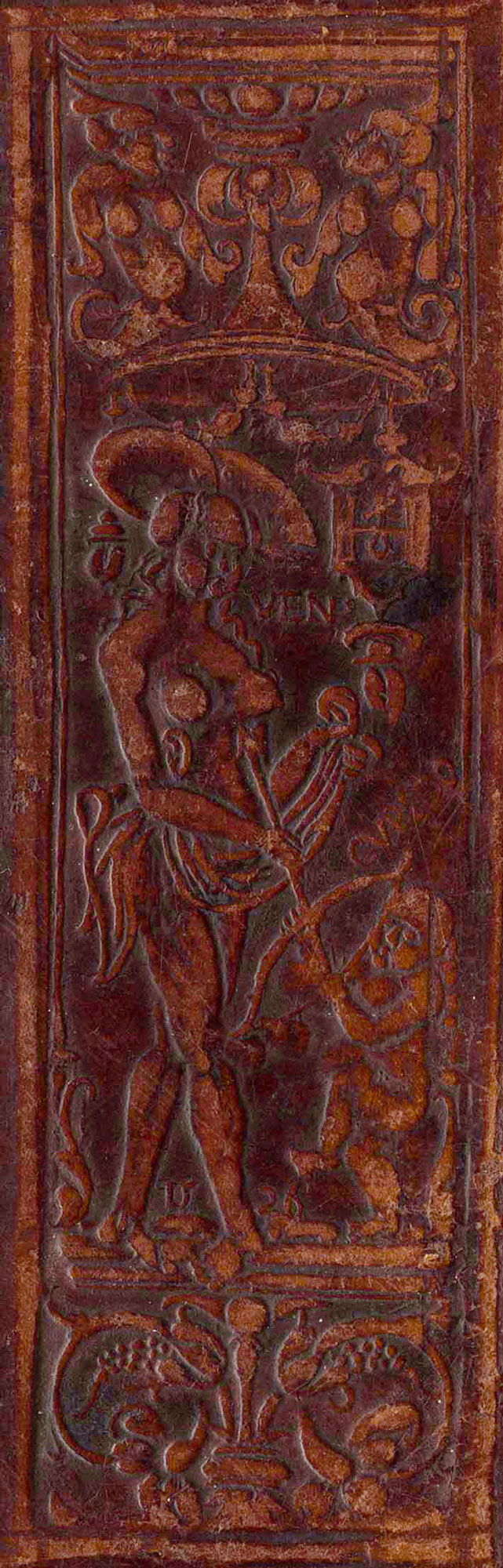

Eine bisher unbekannte Venus-Rolle auf dem Einband eines juristischen Werks in der Forschungsbibliothek Gotha2VD16 C 5246; Jur 4° 23/1 (1) ist jüngst durch ihre ungewöhnliche Breite (25 mm) und frühe Datierung (1526) aufgefallen (Abb. 2). Sie steht somit zeitlich an der Schwelle zur weiten Verbreitung von Venus-Rollen in der deutschen Einbandkunst und zur seriellen Produktion von Venus-Darstellungen auf Ölgemälden in der Werkstatt des berühmten Wittenberger Hofmalers Lucas Cranach d.Ä. (1472–1553). Heute sind weit mehr als 80 derartige Gemälde bekannt. Eines dieser Gemälde ist ebenso wie die Gothaer Rolle auf das Jahr 1526 datiert und mit Cupido, Sohn des Mars und der Liebesgöttin, dargestellt (Abb. 3). Gemälde und Rolle weisen mehrere Ähnlichkeiten auf. Venus wird jeweils als eine junge, grazile und weitgehend nackte Frau mit langen lockigen Haaren dargestellt. Sie trägt in anmutiger Haltung – Beine gekreuzt, Blick zum Betrachter – ein breitkrempiges Barett und bedeckt ihre Scham leger mit einem durchsichtigen Schleier. Während im Gemälde Cupido den Bogen nach unten und den Pfeil nah am Körper hält, nimmt die Liebesgöttin ihm in der Rollenprägung den Pfeil weg – eine Geste, die als Mahnung zur Mäßigung interpretiert werden kann. Die Ähnlichkeiten zwischen den Venusdarstellungen deuten darauf hin, dass Cranach nicht nur die religiöse Ikonographie auf lutherischen Einbänden entscheidend prägte (siehe Blogbeitrag), sondern auch die Gestaltung von mythologischen und allegorischen Figuren auf Buchdeckeln stark beeinflusste.

Die Gothaer Venus-Rolle von 1526 enthält auch das Motiv von zwei nackten, miteinander ringenden Männern (Abb. 4). Der bärtige Halbgott Herkules hebt und zerdrückt den schmerzverzerrten Riesen Antäus. Auch für diese Darstellung ist eine Cranach’sche Vorlage plausibel (Abb. 5). Wie wurde aber dieses Motiv in Verbindung mit Tugenden gesetzt? Im Allgemeinen stand das Leben von Herkules allegorisch für die Wahl zwischen einem tugend- oder lasterhaften Leben. Der spätantike neuplatonische Philosoph Boethius (ca. 480/85–ca. 525) deutete den Kampf mit Antäus als den Sieg der Tugend (virtus) über die Lust (libido). Als Sohn von Gaia, Gottheit der Erde, repräsentierte Antäus, der seine übernatürlichen und regenerativen Kräfte von der Erde erhielt, das Irdische. Deshalb musste Herkules seinen Gegner vom Boden heben, um ihn zu besiegen.

Der Zweikampf als Sinnbild für das Ringen mit sich selbst über den besten Lebensweg und Venus als Symbol für die ebenso berauschende wie beglückende Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, aber auch für die selbst- und bedingungslose Liebe: So ambivalent und mehrdeutig machten Menschen über die Jahrtausende die mythologische Welt zum Spiegel des eigenen Daseins.

Daniel Gehrt

Dr. Daniel Gehrt ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Online-Ressourcen

- Cranach Digital Archive. The Research Resource. URL: https://lucascranach.org (letzter Zugriff: 12. Februar 2025).

- Einbanddatenbank. URL: https://www.hist-einband.de (letzter Zugriff: 12. Februar 2025).

Quelle

- Erasmus von Rotterdam: On the Method of Study, in: Collected Works of Erasmus: Literary and Educational Writings, Bd. 2: De copia / De ratione studii, übersetzt und annotiert von Brian McGregor. Toronto/Buffalo/London 1978, S. 661–691, Zitat S. 686.

Literatur

- Daniel Gehrt: Pictorial Renaissance Bookbindings of the German Reformation and the Domestication of Lucas Cranach’s Iconography. An Overlooked Medium of the German Reformation, in: Archiv für Reformationsgeschichte 113 (2022), S. 70–108.

- Konrad Haebler: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts, 2 Bde. Leipzig 1928/29.

- Berthold Hinz: Anatomie eines Zweikampfs: Hans Baldung Grien: Herkules & Antäus, Munich 2008.

- Konrad von Rabenau: Reformation und Humanismus im Spiegel der Wittenberger Bucheinbände des 16. Jahrhunderts, in: Ernst Ullmann (Hrsg.): Von der Macht der Bilder. Beiträge des CI.H.A.-Kolloquiums „Kunst und Reformation“. Leipzig 1983, S. 319–328.

Abbildungsnachweis

- Durchreibung einer Platte mit Venus und Cupido, [Wittenberg (?), ca. 1530]. Einbanddatenbank, m000457. URL: https://www.hist-einband.de/de/motivdetails.html?entityID=m000457 (letzter Zugriff: 12. Februar 2025). Beschrieben in: Haebler, Rollen- und Plattenstempel, Bd. 2, S. 132.

- Rolle mit Venus und Cupido, 1526. FB Gotha, Jur 4° 23/1 (1), Vorderdeckel.

- Werkstatt von Lucas Cranach d.Ä.: Venus und Cupido, Wittenberg, 1526. Museum Bautzen (https://www.museum-bautzen.de, letzter Zugriff: 12. Februar 2025). Siehe Portal „Cranach Digital Archive“ mit Foto von Gunnar Heydenreich: https://lucascranach.org/de/DE_MB_L1634/.

- Rolle mit Herkules und Antäus, 1526. FB Gotha, Jur 4° 23/1 (1), hinterer Deckel.

- Werkstatt von Lucas Cranach d.Ä.: Herkules und Antäus, Wittenberg, [ca. 1530]. Compton Verney Art Gallery, Warwickshire (https://www.comptonverney.org.uk, letzter Zugriff: 12. Februar 2025), CVCSC:0381.N. Siehe Portal „Cranach Digital Archive“: https://lucascranach.org/de/GB_CVW_0381N/.

Abb. auf der Übersichtsseite: Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus, [Florenz, ca. 1485] (Ausschnitt). Uffizien (gemeinfrei).