Vom Nutzen der Schulferien und des Selbststudiums

Reformversuche am Gothaer Gymnasium unter dem Rektor Johann Gottfried Geissler (1768–1779)

Inwiefern sind Schulferien förderlich? Ist ein Gymnasium attraktiver auf dem „Bildungsmarkt“, wenn die dort Lernenden mehr oder weniger Tage frei haben? Diese sehr modern anmutenden Fragen standen bereits Ende 1769 in der Residenzstadt Gotha (Abb. 1) zur Debatte. Während das Oberkonsistorium auf Schloss Friedenstein die Anzahl der Schulferien einschränken wollte, setzte sich der seit September 1768 amtierende Rektor des Gymnasiums Johann Gottfried Geissler (1726–1800) für mehr Freizeit ein. Die Aktenüberlieferung zu diesem Streit gewährt einen seltenen Einblick in den Schulkalender des Gothaer Gymnasiums im 18. Jahrhundert wie auch in den zeitgenössischen Stellenwert des Selbststudiums.

Abb. 1: Unbekannt: Kolorierter Stich mit Stadtansicht von Gotha, Mitte 19. Jhs. FB Gotha, Goth 2° 36/2 (1).

Richten wir aber zunächst unseren Blick auf die Ausgangslage: Rasch nach ihrer Gründung 1524 wurde die Gothaer Lateinschule zu einer prominenten Bildungseinrichtung in der historischen Landschaft Thüringen. Ihre Vorrangstellung in der Schullandschaft fand seit 1605 dauerhafte finanzielle Unterstützung durch die Landstände. Als Landesschule bzw. Gymnasium Illustre war sie bestens ausgestattet, um ein Curriculum anzubieten, das mit dem der philosophischen und theologischen Fakultät einer Universität viele Überschneidungen aufwies (Siehe Blogbeitrag). So genoss die Einrichtung eine hohe Frequentierung von Schülern aus einem breiten Einzugsgebiet (Siehe Blogbeitrag).

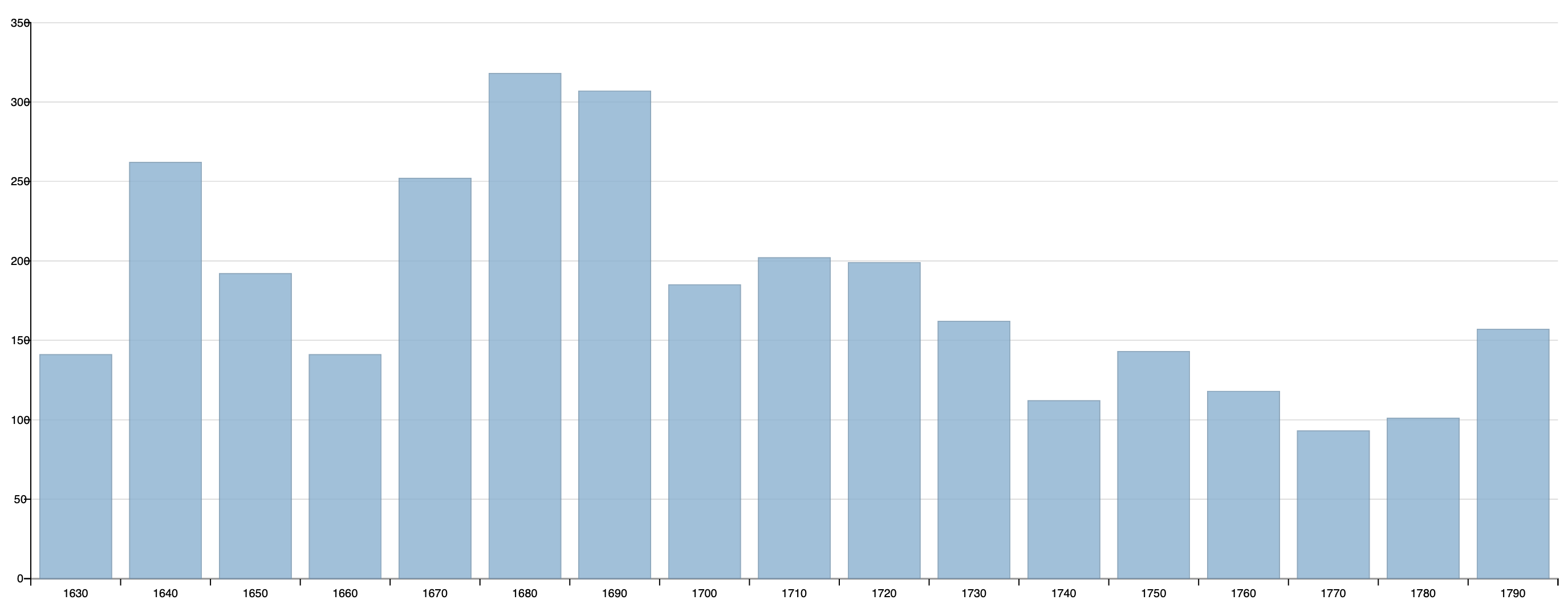

Abb. 2: Olaf Simons: Diagramm der Geburtsjahre von Schülern am Gothaer Gymnasium 1630–1800 auf der Grundlage der von Max Schneider erhobenen Daten zu Absolventen in FactGrid

Bereits in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nahmen jedoch die Besucherzahlen des Gymnasiums deutlich ab (Abb. 2). Der Rektor Johann Heinrich Stuß (1686–1775) führte in seiner Stellungnahme zur dieser Entwicklung 1736 mehrere Gründe an. Ein wesentlicher Faktor war die steigende Konkurrenz anderer Möglichkeiten höherer Bildung. Dazu zählten nicht nur Einrichtungen wie das 1695 von dem ehemaligem Gothaer Gymnasiasten August Hermann Francke (1663–1727) gegründete Pädagogium in Halle, sondern auch Leistungen im privatgewerblichen Bildungssektor. Adlige und reiche Bürger bevorzugten, so Stuß, Unterricht durch Hauslehrer für ihre Kinder. Zugleich boten Pfarrkandidaten vor Ort Privatstunden an. Schließlich schickten viele Eltern ihre Söhne frühzeitig an die Universität.

Die Besucherzahlen stiegen in den folgenden Jahrzehnten nicht an. 1769 hoffte das Oberkonsistorium, durch die Reduzierung der Schulferien mehr Eltern für das Gothaer Gymnasium als Bildungsstätte ihrer Söhne zu gewinnen. Aus diesem Grund forderte es den Rektor Johann Gottfried Geissler auf, entsprechende Verzeichnisse zu erstellen. Diese lassen die Ferien von Oktober 1768 bis September 1769 genau rekonstruieren (Abb. 3):

Abb. 3: Daniel Gehrt: Kalender der Ferien am Gothaer Gymnasium von Oktober 1768 bis September 1769. Rekonstruktion auf der Grundlage der Verzeichnisse von Johann Gottfried Geissler in: FB Gotha, Gym. 16, Bl. 15r–v.

- 26. bis 29. Oktober 1768: Jahrmarkt

- 31. Oktober 1768: Reformationsfest

- 22. Dezember 1768: Sonnenwende

- 24. Dezember 1768 bis 7. Januar 1769: Ferien zwischen Weihnachten und Epiphanie (6. Januar)

- 2. Februar 1769: Mariä Lichtmess

- 9. März 1769: Vorabend des großen Bußtags (halber Tags)

- 20. März bis 3. April 1769: Osterferien (Ostersonntag am 26. März)

- 25. April 1769: Geburtstag Herzog Friedrichs III. von Sachsen-Gotha-Altenburg

- 26. bis 29. April 1769: Jahrmarkt

- 14. bis 20. Mai 1769: Pfingstferien (Pfingsten am 14. Mai)

- 24. Juni 1769: Johannistag

- 2. Juli 1769: Mariä Heimsuchung

- 19. bis 20. Juli 1769: Jahrmarkt

- 14. August bis 19. September 1769: Ernteferien (nachmittags)

- 29. September 1769: Michaelis

Insgesamt: 37 ganztägige und 38 halbtägige schulfreie Tage in einem Jahr.

Das Schul- bzw. akademische Jahr begann traditionell nach der Erntezeit an Michaelis (29. September). Die längsten ganztägigen Ferien fanden im Rahmen der drei Hauptfeste des Kirchenjahrs statt, nämlich Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Diese und auch die im Protestantismus beibehaltenen Heiligentagen standen häufig in Verbindung mit einschneidenden Zeitpunkten im Laufe des Sonnenjahrs. So war die Wintersonnenwende am 22. Dezember, die für die Bestimmung des Geburtsfests Christi in frühchristlichen Zeiten entscheidend gewesen war, schulfrei. Die Weihnachtsferien dauerten bis Epiphanie, Gedenktag der Offenbarung Christi und der Anbetung durch die Drei Könige am 6. Januar. Diese zwölf Tage gleichen die Differenz zwischen dem Sonnenkalender (365¼ Tage) und zwölf Mondphasen (354 Tage) aus. Der weitere Weihnachtskreis beschließt mit Mariä Lichtmess am 2. Februar. Ostern war der bedeutendste Kirchentag. 1769 erhielten die Gothaer Schüler die Woche vor und nach diesem Fest der Auferstehung Christi und zu Pfingsten die folgende Woche frei. Das Geburtsfest von Johannes dem Täufer am 24. Juni, ebenfalls schulfrei, steht in Verbindung mit der Sommersonnenwende. Im August und September waren fünf Wochen Ernteferien, wobei die Schüler an diesen Tagen lediglich nachmittags frei hatten.

Neben diesen traditionellen Fest- und Feiertagen gab es welche, die vom jeweiligen Landesherrn angeordnet wurden und somit lediglich territoriale Geltung besaßen. Für das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg gehörten seit 1718 das Reformationsfest am 31. Oktober sowie der Geburtstag des Herzogs – 1769 am 25. April – und Bußtage, d.h. Sühnetage kollektiver Besinnung, dazu. Schließlich hatten die Gothaer Schüler einzelne Tage frei, an denen bedeutende lokale Ereignisse stattfanden, wie zum Beispiel Jahrmärkte, Ratswahlen (vormittags frei) oder öffentliche akademische Reden (nachmittags frei).

Bei dieser Aufstellung ist anzumerken, dass die Schüler in den Ferien und an Festtagen häufig Leistungen zu erbringen hatten. Im Begriff „Ernteferien“ kommt dies unmissverständlich zum Ausdruck. Die langen Weihnachtsferien wurden auch damit begründet, dass die Schüler an mehreren Tagen in den Gottesdiensten singen mussten. Seit der Reformation waren die mehrstimmigen Chöre der Lateinschulen hauptverantwortlich für die Kirchenmusik. Zudem macht der Streit in Gotha 1769 klar, dass die Festlegung von schulfreien Tagen teilweise einem ständigen Aushandlungsprozess unterlag. So hatte das Konsistorium beispielsweise im Oktober 1704 beschlossen, dass ledig zwei der vier Jahrmarkttage schulfrei sein sollten.

Wie stand nun der Rektor des Gothaer Gymnasiums zu den Bestrebungen, die Anzahl der Schulferien zu reduzieren? Geissler war entschieden dagegen! Vielmehr plädierte er dafür, dass den Schülern mehr individuell zu gestaltende Zeit zur Verfügung stehen sollte. Dabei wollte er jedoch vor allem das Selbststudium fördern. Nach Geissler waren die Schüler mit öffentlichen und privaten Unterrichtsstunden überladen. Deshalb mangelte es ihnen an „Zeit zum privat-Fleiße, die eintzigen Wege […] zur Erlangung einer gründlichen Gelehrsamkeit“ (FB Gotha, Gym. 16, Bl. 14v). Ähnliche Ansichten hatte Geissler bereits ein Jahr zuvor in einem Gutachten zum Aufbau des Gymnasiums artikuliert. Dort beendete er sein Plädoyer für mehr Selbststudium mit dem schlagkräftigen Satz: „Denn wer es in Sprachen und Wißenschafften etwas weiter als die meisten andern gebracht hat, wird allezeit gestehen müßen, daß es durch seine eigne lecture und application mehr, als durch genoßenen Unterricht geschehen sey“ (FB Gotha, Gym. 16, Bl. 2r).

Leider geben die Akten keine Auskunft über den Ausgang dieses Aushandlungsprozesses. Sie zeigen, dass eine protestantische Bildungseinrichtung Mitte des 18. Jahrhunderts reich an Ferientagen war. Das frühneuzeitliche Verständnis von Ferien war aber viel weniger mit Erholung und Vergnügungen verbunden als in der modernen Zeit. Dagegen war die Lektüre von guten Büchern in der Freizeit damals wie heute angesagt.

Daniel Gehrt

Daniel Gehrt ist promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Quellen

- [Johann Gottfried Geißler]: „Unvorgreifliche Gedancken, wie die Einrichtung des Gymnasii Ill. Gothani einigermaaßen könnte verbeßert werdenn“, Gotha, 1. November 1768. FB Gotha, Gym. 16, Bl. 1r–13av.

- [Johann Gottfried Geissler]: Konzept für einen Bericht an das Oberkonsistorium auf Schloss Friedenstein über die Schulferien des Gothaer Gymnasiums, Gotha, 26. November 1769. FB Gotha, Gym. 16, Bl. 14r–15v.

- Konsistorium aus Schloss Friedenstein: Reskript an Generalsuperintendent Heinrich Fergen, Schloss Friedenstein, 25.10.1704. LATh – StA Gotha, Oberkonsistorium Generalia, Loc. 78a, Nr. 2

Literatur

- Jean-Luc Le Cam: Zur Organisation der lutherischen Lateinschule im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert als Träger der Kantorei und des Schulchors, in: Erik Dremel und Ute Poetzsch (Hrsg.): Choral, Canto, Cantus firmus. Die Bedeutung des lutherischen Kirchenliedes für die Schul- und Sozialgeschichte, Halle 2012, S. 41–71.

- Jürgen Küster: Wörterbuch der Feste und Bräuche im Jahreslauf. Eine Einführung in den Festkalender, Freiburg im Breisgau 1985.

- Max Schneider: Versuch einer Reform des Gymnasialunterrichtes am Gymnasium Illustre zu Gotha im Jahre 1772, in: Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 10 (1900), S. 44–55.

- Max Schneider: Zur Geschichte des Gymnasiums in Gotha. VIII. Beitrag: Aus Geißlers Rektorat (1768–1779), in: Aus der Heimat. Blätter der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung 3 (1900), S. 82–91.

- Christian Ferdinand Schulze: Geschichte des Gymnasiums in Gotha, Gotha 1824, bes. S. 236f. Volldigitalisat: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:urmel-7b94c04e-0b5b-4b3a-9719-419e7ca184d23

- Thomas Töpfer: Schule und musikalische „Dienstleistungen“. Ihre Bedeutung für die Visualisierung und Performanz der „Guten Ordnung“ in der frühen Neuzeit. Konturen eines vernachlässigten interdisziplinären Forschungsfeldes zwischen Musik- und Bildungsgeschichte, in: Erik Dremel und Ute Poetzsch (Hrsg.): Choral, Canto, Cantus firmus. Die Bedeutung des lutherischen Kirchenliedes für die Schul- und Sozialgeschichte, Halle 2012, S. 73–92.