„… daß wir nicht flüchgen noch eyn boße hertz haben kegen vnßer feynde“

Äbtissin Sophia von Schafstädt und die Einnahme des Naundorfer Zisterzienserinnenklosters im Bauernkrieg 1525

Abb. 1: Geographische Lage des Naundorfer Klosters und seiner 1524 niedergebrannten Wallfahrtskirche in Mallerbach.

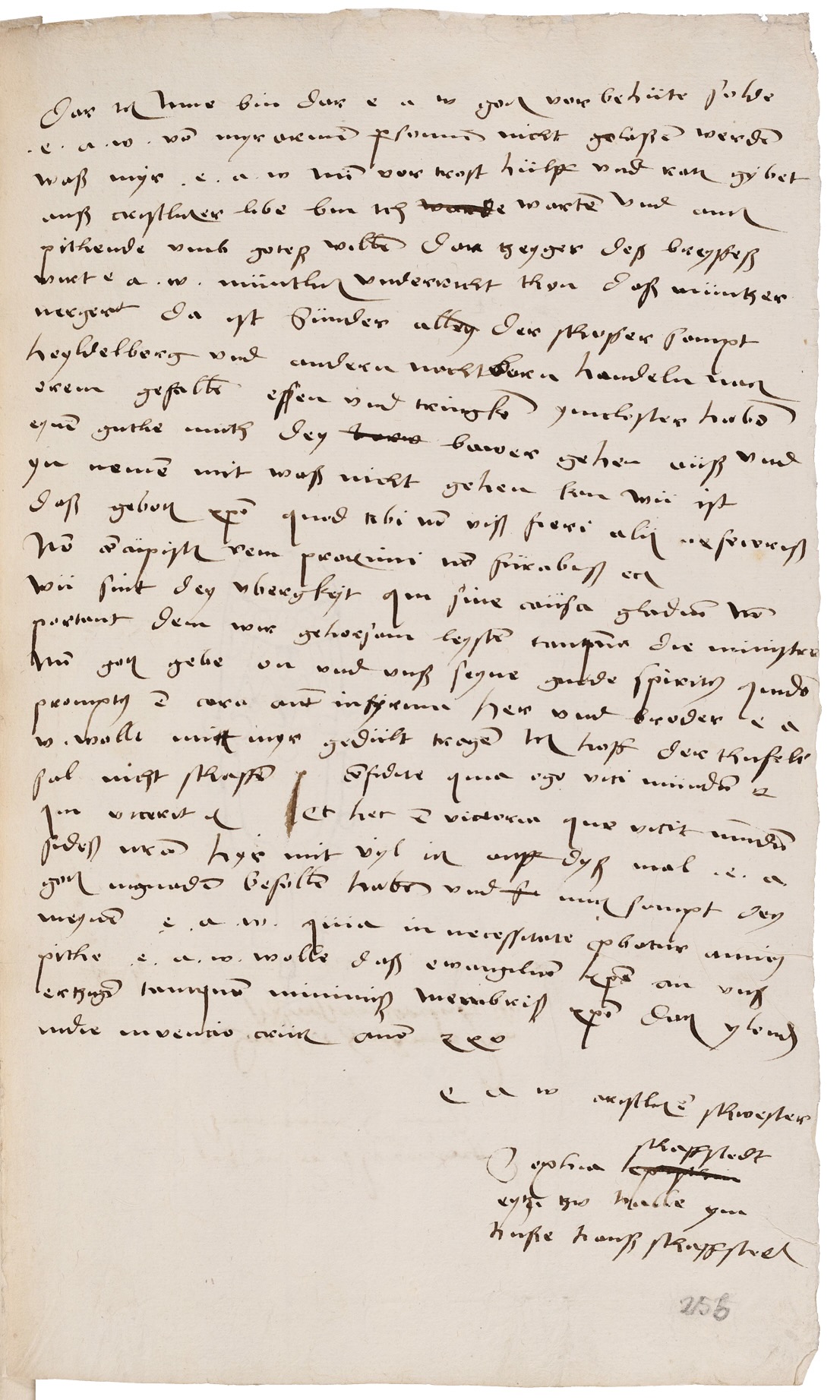

Mitten in der Verwüstungswelle der mitteldeutschen Aufstände 1525 zeugen diese Worte von außerordentlicher Zuversicht und Versöhnlichkeit. Sie stammen von Sophia von Schafstädt († 1554), Äbtissin des südöstlich des Harzes, zwischen Allstedt und Wolfersdorf liegenden Zisterzienserinnenklosters in Naundorf (Abb. 1), und sind Teil des Briefes, den sie am 3. Mai 1525 an den kursächsischen Geheimsekretär Georg Spalatin (1484–1545) eigenhändig schrieb (Abb. 2).7FB Gotha, Chart. A 338, Bl. 254r–256v. Sie suchte bei Spalatin und durch ihn vom Kurfürsten Friedrich III., genannt dem Weisen (1463–1525), Trost, Unterstützung und Rat, nachdem ihr Kloster eingenommen und geplündert worden war. Was war geschehen?

Am 30. April reiste ein Bote nach Naundorf, um die Nonnen davor zu warnen, dass laut Hörensagen eine Stürmung ihres Klosters am Abend geplant sei. Die Quelle dieser alarmierenden Nachricht war vertrauenswürdig. Hans von Mörungen, dessen Schwester bald in das Kloster eintreten sollte, hatte den Boten geschickt. Zugleich herrschten seit Wochen Aufstände von Bauern und Bürgern, die andere Klöster in der Region bereits ausgeraubt und zerstört hatten.

Der Allstedter Amtmann Hans Zeiß († 1546/47) wurde sofort zu Hilfe geholt. Angesichts der wachsenden Massen an gewaltbereiten Aufständischen – darunter viele Allstedter Bürger, die zu ihrem ehemaligen Prediger Thomas Müntzer (ca. 1489–1525) hielten – wäre Zeiß jedoch nach eigener Aussage nicht in der Lage gewesen, den Konvent zu schützen. Auf seine Empfehlung hin ließen die Zisterzienserinnen ihre Privilegien und andere Rechtsurkunden auf das Allstedter Schloss in Verwahrung bringen. Früh am nächsten Morgen informierten die Nonnen ihre Äbtissin, die bei einem Probst in Eisleben, knapp 20 km nordöstlich von Naundorf, war, über die akute Lage. Sophia von Schafstädt kehrte eilends zurück und fand die ansässige Bevölkerung im Bereich des Klosters vor. Die zeternden Anwesenden hatten bereits zwei Fässer Bier leer getrunken, große Käsemengen und andere Lebensmittel gegessen sowie das Vieh, die Hennen, die Gänse und die Tauben freigelassen. Die Äbtissin fragte sie, aus welchem Grund sie da seien. Ihre Antwort: Der Amtmann habe sie dahin geschickt.

So fühlte sich die Äbtissin hintergangen. Sie stand Hans Zeiß bereits lange misstrauisch gegenüber. Er war mit Thomas Müntzer anfangs eng verbunden gewesen, als dieser charismatische und redegewandte Theologe zu Ostern 1523 als evangelischer Prediger nach Allstedt berufen worden war und bald darauf – noch vor den Wittenbergern – die deutsche Liturgie und Musik in die Kirche einführte. Mit seinen Predigten begeisterte Müntzer Menschen in und außerhalb der Stadt, auch die wohlhabende Elite. Der Zustrom war immens. Müntzer gründete einen Bund der Auserwählten, der große Sprengkraft in sich barg (siehe Blog). Die Mitglieder schworen, „zum Evangelium zu stehen, Mönchen und Nonnen keinen Zins mehr zu zahlen und dabei zu helfen, diese aufzustöbern und zu vertreiben“.8Roper 2024, S. 112. Sophia von Schafstädt schaffte es, die Rechte des Klosters durchzusetzen, als sich die Gemeinde weigerte, die Abgaben zu entrichten. Als aber Müntzer im März 1524 gegen ihre Wallfahrtskapelle in Mallerbach predigte, brannten seine Anhänger das Sakralgebäude nieder. Müntzer musste aus der Stadt fliehen. Zeiß soll ihm dabei geholfen haben. Aufgrund dieser Erfahrungen äußerte sich Schafstädt mehrfach im Brief mit kritischer Ironie über die Unaufrichtigkeit und Gewalt derjenigen, die sich neuerdings als „evangelisch“ verstanden:

Die Äbtissin forderte den Amtmann auf, das Kloster zu schützen. Er behauptete erneut, in der aktuellen Lage machtlos zu sein, und riet ihr vielmehr dazu, mit ihren Schwestern nach Allstedt zu fliehen. Die Antwort löste Entsetzen bei Schafstädt aus:

Die Äbtissin hatte aber kaum noch Handlungsmöglichkeiten. Am gleichen Tag, dem 1. Mai, überließ sie dem Amtmann das Kloster und floh mit den Nonnen 40 km östlich nach Halle. Schafstädt schrieb, dass sie nur fünf Gulden bei sich habe, um 16 Personen, meist alt und krank, zu versorgen:

Auf die Misere der Zisterzienserinnen ist weder eine Antwort von Georg Spalatin noch von Friedrich dem Weisen überliefert. Nach dem Bauernkrieg wurde Hans Zeiß als Amtmann abgesetzt. Zu den Aufständischen und ihrem Anführer Thomas Müntzer, der nach der verheerenden Schlacht bei Frankenhausen am 27. Mai 1525 in Mühlhausen hingerichtet wurde, hatte die zwielichtige Gestalt Hans Zeiß ein ambivalentes bis widersprüchliches Verhältnis. Möglicherweise hatte er ein Doppelspiel getrieben.

Über Sophia von Schafstädt ist insgesamt wenig bekannt. Sie und ihre Schwester fanden zunächst Zuflucht im Zisterzienserinnenkloster in Glaucha bei Halle. Sie konnten zwar später nach Naundorf zurückkehren, aber im Zuge der Reformation in Kursachsen wurde der Konvent 1531 aufgelöst. Schafstädt leitete das Zisterzienserinnenkloster in Kölleda bei Sömmerda bis zu ihrem Lebensende 1554.

Es ist eine Seltenheit, die Stimme einer Frau in den Wirren des Bauernkriegs unmittelbar wahrnehmen zu können. Nicht nur hielten Frauen damals ihre Worte deutlich weniger als Männer schriftlich fest, auch hob die Nachwelt entsprechende Briefe und Dokumente nicht so oft auf. Nach dem umfassenden zweiten Band der Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mitteldeutschland, den Walther Peter Fuchs 1942 herausgab, galt der eigenhändige Brief von Sophia von Schafstädt als unauffindbar.17Fuchs (Hrsg.) 1942, S. 187. Die vor zehn Jahren abgeschlossene Katalogisierung der Reformationshandschriften der Forschungsbibliothek Gotha hat jedoch gezeigt, dass diese besondere Überlieferung seit mehr als 300 Jahren ununterbrochen in den Beständen auf Schloss Friedenstein aufbewahrt wird.

Daniel Gehrt

Daniel Gehrt ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Quellen

- Sophia von Schafstädt: Brief an [Georg Spalatin], Halle im Haus von Hans Schafstädt, 3. Mai 1525. FB Gotha, Chart. A 338, Bl. 254r–256v. Digitalisat: https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00015491, Bl. 254r–256v: https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00013977/Chart-A-00338_0526.tif?logicalDiv=log_ufb_cbu_00015491 (letzter Zugriff: 14. April 2025).

- Vollständiger Abdruck: Gustav Kawerau: Zur Geschichte des Klosterstürmens im Bauernkriege. 1. Die Flucht der Nonnen aus Kloster Neuendorf (Naundorf) bei Alstedt am 1. Mai 1525, in: Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 13 (1880), S. 330–335. Online unter der URL: https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00254558 (letzter Zugriff: 14. April 2025).

- Gekürzter Nachdruck: Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mitteldeutschland, hrsg. von Walther Peter Fuchs, Bd. 2. Jena 1942, S. 186f., Nr. 1298a.

Literatur

- Ernst Salomon Cyprian (Hrsg.): Der andere Theil Nützlicher Uhrkunden, Zur Erläuterung Der ersten Reformations-Geschichte, Und Bestärckung so wohl des Herrn von Seckendorff Historie des Lutherthums, Als Wilh. Ernst Tenzelii Berichts vom Anfang der Reformation … Leipzig 1718, S. 331–343.

- Daniel Gehrt: Katalog der Reformationshandschriften. Aus den Sammlungen der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Stiftung für Kunst und Wissenschaft. Wiesbaden 2015, S. XXVIIIf., 625–635.

- Irmgard Höss: Georg Spalatin 1484–1545. Ein Leben in der Zeit des Humanismus und der Reformation. Weimar 1989 (2. Aufl.), S. 264–266, 275.

- Stefan Michel: Friedrich und Johann von Sachsen als Förderer und Schutzherren der Klöster in Kursachsen zwischen 1486 und 1525, in: Enno Bünz, Werner Greiling und Uwe Schirmer (Hrsg.): Thüringische Klöster und Stifte in vor- und frühreformatorischer Zeit. Köln/Weimar/Wien 2017, S. 115–133.

- Johannes Mötsch: Frauenklöster in Thüringen in den letzten Jahrzehnten vor der Reformation, in: Enno Bünz, Werner Greiling und Uwe Schirmer (Hrsg.): Thüringische Klöster und Stifte in vor- und frühreformatorischer Zeit. Köln/Weimar/Wien 2017, S. 135–146.

- Lyndal Roper: Für die Freiheit. Der Bauernkrieg 1525. Aus dem Englischen von Holger Fock und Sabine Müller. Frankfurt am Main 2024, S. 110–114, 369, 550f.

Abbildungsnachweis

- Geographische Lage des Naundorfer Klosters und seiner 1524 niedergebrannten Wallfahrtskirche in Mallerbach.

- Sophia von Schafstädt: Brief an [Georg Spalatin], Halle, 3. Mai 1525. FB Gotha, Chart. A 338, Bl. 256r.

Abb. auf der Übersichtsseite: Hans Holbein d.J.: Äbtissin mit dem Tod (Ausschnitt), in: Gilles Corrozet: Imagines Mortis …, Köln 1567 (VD16 C 5286). FB Gotha, Chart. B 1009, Bl. B2r.