Eine mediale Vernichtungskampagne

Das vom Wittenberger Theologenkreis geprägte Müntzer-Bild

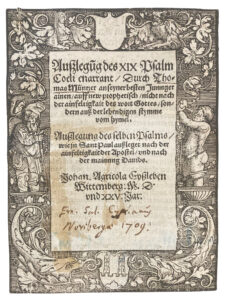

Im vorangegangenen Jahr ersteigerte die Forschungsbibliothek Gotha eine Flugschrift, die in der Zeit der rasch zunehmenden Aufstände im April und Mai 1525 in Thüringen entstanden ist (Abb. 1). Der Druck gilt heute als rar und ist mit seiner Provenienzgeschichte von besonderem Interesse, da ihn der Direktor des Gymnasium Casimirianum in Coburg und spätere Gothaer Kirchenrat und Bibliotheksdirektor Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) 1709 in Nürnberg für seine kirchenhistorisch umfassende Privatbibliothek erwarb. Zugleich zeugt die Schrift von der medialen Kampagne, die der Wittenberger Theologenkreis gegen Thomas Müntzer (ca. 1489–1525) als Mystiker und Anstifter des Bauernkriegs führte.

Es handelt sich um ein Exemplar der in Augsburg gedruckten Zweitauflage von Johannes Agricolas (1494–1566) Kommentar zu Müntzers Auslegung des 19. Psalms. Agricola wurde ebenso wie sein Wittenberger Mentor Martin Luther (1483–1546) in Eisleben geboren. Als dortiger Pfarrer verhörte er mehrere Anhänger Müntzers am 23. und 24. April 1525, als die Aufstände südlich des Harzes kulminierten. Bei der Befragung von Christoph Meinhard († 1527) erfuhr Agricola vom Psalmenkommentar, den Müntzer diesem Hüttenmeister in der Grafschaft Mansfeld am 30. Mai 1524 als Brief verfasst hatte. Müntzer legte Meinhard anhand dieses Lobgesangs auf die Schöpfung und die Gesetze Gottes sein Verständnis vom rechten christlichen Glauben und Leben dar. Damit ging für Müntzer ein spiritueller Läuterungsprozess durch Leiden und Anfechtungen zwingend einher, der die Auserwählten Gottes vom irdischen Kreatürlichen befreie (siehe Blog).

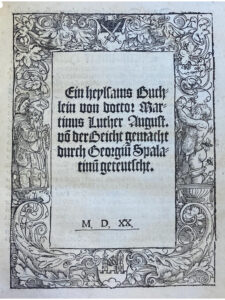

Bei der Herausgabe dieses Briefes gab Agricola den Text nicht zusammenhängend wieder, sondern teilte ihn in kleinere Abschnitte, die er jeweils anschließend kommentierte. Immer wieder zog er die theologischen Ansichten Müntzers ins Lächerliche, brachte den radikalen Reformer in Verbindung mit dem Teufel und wies auf das aufrührerische Potential von dessen Worten hin. Die Stelle im Brief, die am ehesten als Obrigkeitskritik und aufrührerisch gedeutet werden kann, lautet: „Es scheynt, wie die gotlosen ewig sollten dz Regime[n]t behaltenn, aber der breutiga[m] kumpt auß der Kam[m]er wie ein gewaltiger, der wol bezechet ist […]“.1Agricola, Außlegung, Bl. C2r. Agricola nutzte diese Auslegung von Psalm 18,6 – „[die Sonne] geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn“ –, um Müntzer der Aufforderung zum Blutvergießen zu unterstellen: „Hie sihestu abermals den dampff vnd rauch der teuffels nasen/ denn er haist leydenn nichts anders/ denn die gottlosen zu todtschlagen/ der brewtgam ist nu auch kain ander breutgam denn ain blutbreutgam […]“.2Agricola, Außlegung, Bl. C2v. Agricola endete den Kommentar mit einem Gerücht: Früher als Pfarrer in Allstedt (siehe Blog) habe Müntzer die Gemeinde nach der Lesung der Epistel die folgenden Worte singen lassen: „Man soll die fürsten zu todtschlahen/ vnd ir heüser verbrennen“3Agricola, Außlegung, Bl. C2v. (Abb. 2). Agricola ließ den inkriminierenden Satz besonders groß drucken. Dies ist nur ein Beispiel der vernichtenden Kritik.

Agricolas Flugschrift war Teil des publizistischen Feldzugs des Wittenberger Theologenkreises gegen Müntzer nach der traumatisierenden Schlacht bei Frankenhausen, in der mindestens 6.000 Bauern Mitte Mai 1525 durch die vereinigten Fürstenheere niedergemetzelt worden waren. Zur Kampagne zählen auch Luthers „Eyn Schrecklich geschicht und gericht Gotes uber Thomas Muntzer“, Philipp Melanchthons (1497–1560) „Histori Thome Muntzers/ des anfengers der Döringischen ufrur“ und „Ein nutzlicher Dialogus oder gesprechbuchlein zwischen einem Müntzerischen Schwermer und einem Evangelischem frumen Bauern/ Die straf der aufrurerischen Schwermer zu Franckenhausen geschlagen/ belangende“ von Agricola, dem Schüler Luthers und Melanchthons. Diese Schriften, die alle kurz vor bzw. nach Müntzers Hinrichtung am 27. Mai in Mühlhausen erschienen, prägten das Bild des radikalen Reformers maßgeblich und nachhaltig. Indem sie Müntzer vollends diskreditierten, beabsichtigten die Wittenberger auch, jegliche Verbindung ihrer reformatorischen Theologie mit dem Ausbruch des Bauernkriegs abzustreiten.

Agricolas Kommentar zu Müntzers Auslegung des 19. Psalms wurde erstmals bei Nickel Schirlentz in Wittenberg4VD16 A 946. und dann bei Heinrich Steiner in Augsburg5VD16 A 947. publiziert. Dennoch steht Wittenberg als Erscheinungsort auch in der Augsburger Auflage. Um die Marke der Wittenberger Buchproduktion nachzuahmen, wurde das Titelblatt auch mit der Kopie eines dekorativen Rahmens versehen, dessen Originalvorlage aus der Werkstatt des kursächsischen Hofmalers Lucas Cranach (1472–1553) stammt (Abb. 3). Beide Rahmen sind fast identisch. Nur fehlen in der Augsburger Fassung die Kurschwerter im oberen Schild und das sächsische Wappen mit Rautenkranz im unteren Schild. Solche Fälschungen waren damals weit verbreitet, bestand doch eine besonders hohe Nachfrage nach Wittenberger Drucken seit dem Aufstieg des Bestsellerautors Luther.

Einblicke in weitere Aspekte des Bauernkriegs als Medienereignis wird der renommierte Reformationshistoriker Prof. Dr. Dr. theol. h.c. Dr. phil. h.c. Thomas Kaufmann (Göttingen) bei einem Vortrag am Dienstag, dem 27. Mai 2025, 18.15 Uhr, im Spiegelsaal von Schloss Friedenstein geben.

Daniel Gehrt

Daniel Gehrt ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Quellen

- Johannes Agricola: Außlegu[n]g des XIX Psalm Coeli enarrant/ durch Thomas Müntzer an seyner besten Junnger ainen/ auff new prophetisch/ nicht nach der ainfeltigkait des wort Gottes/ sondern auß der lebendigen stymme vom hymel. Außlegung desselben Psalms/ wie jn Sant Paul außleget nach der ainfeltigkait der Apostel/ vnd nach der mainnng Dauids …, Wittenberg 1525 [eigentlich: Augsburg: Heinrich Steiner] (VD16 A 947). Digitalisat des Exemplars in der Staatsbibliothek zu Berlin, Bn 5611: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001897A00000000 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025). Gedruckte Edition: Ludwig Fischer (Hrsg.): Die lutherischen Pamphlete gegen Thomas Müntzer. Tübingen 1976, S. 43–78.

- A1r: Titelblatt.

- A1v–A2v: Johannes Agricola: Widmung an Johann Rühel [in Eisleben, Eisleben, vor Ende Mai 1525].

- A3r–D3r: Thomas Müntzer: Brief an Cris[toph] Meni[hard in Eisleben, Allstedt], 30.05.1524 (“Die lune post primam Dominicam trinitatis”). Mit Kommentar von Johannes Agricola.

- D3r–F1v: Johannes Agricola: Auslegung der einzelnen 15 Versen von Psalm 19.

- F1v–F3v: Thomas Müntzer: Brief an Philipp Melanchthon, ohne Ort, 27. oder 29.03.[1522] (MBW, Nr. 223). Regest: https://www.hadw-bw.de/forschung/forschungsstelle/melanchthon-briefwechsel-mbw/mbw-regest (letzter Zugriff: 14. Mai 2025). Anschließend Kommentar von Johannes Agricola.

- Ernst Salomon Cyprian: Bibiotheca Cyprianica, Sive Catalogvs Librorvm Historico-Theologicorvm … Gotha 1726, S. 309.

- Thomas-Müntzer-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 2: Thomas Müntzer Briefwechsel. Leipzig 2010, S. 127–139, Nr. 47 (Müntzer an Melanchthon 1522); S. 240–252, Nr. 75 (Müntzer an Meinhard 1524).

Literatur

- Thomas Kaufmann: Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis. Freiburg im Breisgau 2024, S. 226f.

- Drew B. Thomas: The Industry of Evangelism. Printing for the Reformation in Martin Luther’s Wittenberg. Leiden/Boston 2022, S. 86–97.

- Andrew Pettegree: Die Marke Luther. Wie ein unbekannter Mönch eine deutsche Kleinstadt zum Zentrum der Druckindustrie und sich selbst zum berühmtesten Mann Europas machte – und die protestantische Reformation lostrat. Aus dem Englischen von Ulrik Bischoff. Berlin 2015, S. 160–163.

- Günter Volger: Müntzerbild und Müntzerforschung vom 16. bis zum 21. Jahrhundert, Bd. 1: 1519 bis 1789. Berlin 2019, S. 71–80.

Abbildungsnachweis

- Johannes Agricolas Kommentar zu Thomas Müntzers Auslegung des 19. Psalms, 1525 (VD16 A 947). FB Gotha, Y 4° 28, Titelblatt.

- Text von Müntzer in größerer Schriftart und Kommentar von Agricola in kleinerer Schriftart. FB Gotha, Y 4° 28, Bl. C2v.

- Martin Luthers „Heysams Buchlein von der Beicht“, 1520 (VD16 L 4242). FB Gotha, Theol 4° 224/6 (3).

Abb. auf der Übersichtsseite: FB Gotha, Y 4° 28, Bl. F3v (Ausschnitt).