Wasserschäden als Provenienzmerkmal?

Eine neue Perspektive auf die älteste Überlieferung zur Wittenberger Reformation in der Forschungsbibliothek Gotha

Wasserschäden als Indizien für die Provenienzbestimmung? Meistens verraten solche Merkmale wenig über die Herkunft eines historischen Gegenstands. Sind Bücher und Handschriften über längere Zeit Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt, wird das Papier anfällig für Schimmel und verliert seine Stabilität. Bei späterer Nutzung kann es bei solch empfindlichem Material zu Rissen oder Ablösungen von gebundenen Konvoluten kommen, wodurch verschiedene Herkunftsspuren verloren gehen können. Bei den ältesten reformatorischen Dokumenten in der Forschungsbibliothek Gotha können solche Beschädigungen jedoch auch Hinweise auf ihre Provenienz geben.

Die Anfänge der Forschungsbibliothek liegen in der Hofbibliothek, die nach der Gründung des Herzogtums Sachsen-Gotha durch Herzog Ernst I. (1601–1675) im Jahr 1640 eingerichtet wurde. Schon früh interessierte sich der Herzog für eine umfassende Geschichte der Wittenberger Reformation, die seine Vorfahren, die ernestinischen Kurfürsten von Sachsen, maßgeblich gefördert hatten. Ernst und seine Nachfolger bauten zu diesem Zweck die Handschriften- und Drucksammlungen kontinuierlich aus, sodass die Forschungsbibliothek Gotha heute eine der vielfältigsten und umfangreichsten Sammlungen zu kirchlichen Reformbewegungen im Europa des 16. Jahrhunderts besitzt.

Die ältesten Originalbriefe und Dokumente dieser Art befassen sich mit dem päpstlichen Prozess gegen Martin Luther (1483–1546) von 1518 bis 1521 und den ersten Reaktionen verschiedener europäischer Könige auf die umstrittenen Schriften des Wittenberger Professors. Die Sammlung enthält beispielsweise mehrere Briefe sowohl von Luther als auch von Papst Leo X. (1475–1521) an den vor 500 Jahren gestorbenen Kurfürsten von Sachsen, Friedrich den Weisen (1463–1525) (Abb. 1). Ein Vergleich mit den in den 1570er und 80er Jahren erstellten Findbüchern des Ernestinischen Gesamtarchivs in Weimar ergab, dass diese und andere heute in Gotha befindliche Briefe und Dokumente großenteils aus den ersten sieben Bänden der Akten zu religiösen Angelegenheiten (Registrande N) stammten und heute in Weimar fehlen. Doch wann und zu welchem Zweck gelangten sie auf Schloss Friedenstein?

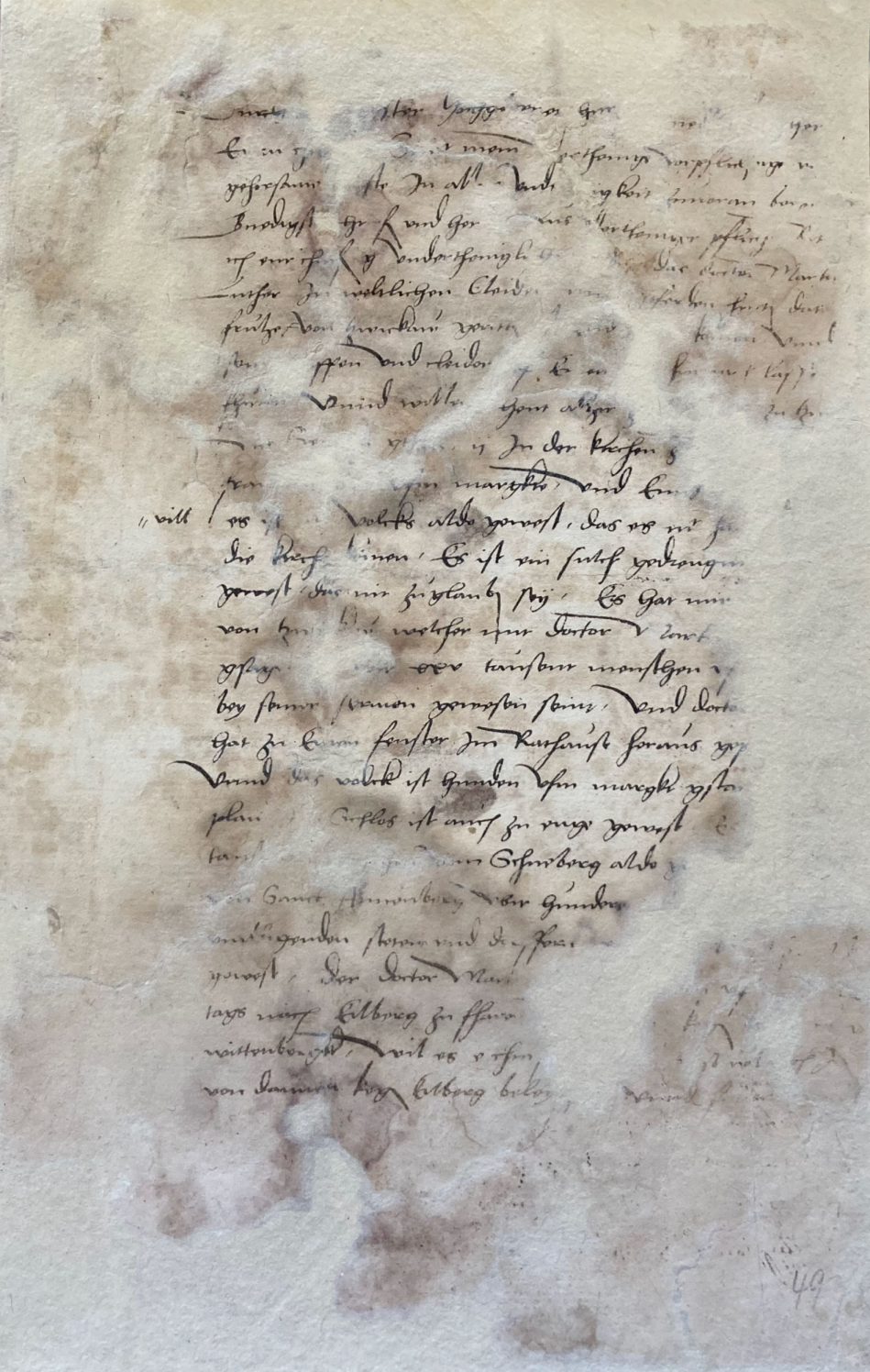

Abb. 2: Brief mit Wasserschaden von Michael von der Straßen an Kurfürst Friedrich III. von Sachsen, [Borna], 3. Mai 1522.

Die kürzlich abgeschlossene Katalogisierung der Korrespondenz und des Nachlasses des Staatstheoretikers und Gelehrten Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) bietet neue Einblicke in diese lange Zeit unbeantworteten Fragen. Die früheste bekannte Spur frühreformatorischer Dokumente in Gotha stammt aus dem Jahr 1688 und steht im Zusammenhang mit Seckendorffs monumentaler und bahnbrechender Reformationsgeschichte, die er 1691 abschloss (siehe Blogbeitrag). Für dieses Projekt griff Seckendorff auf die reichen Sammlungen in Gotha zurück. In seiner Korrespondenz wurde er darüber informiert, dass Herzog Ernst I. in seinen letzten Lebensjahren den Transport von Archivmaterial von Weimar nach Gotha angeordnet hatte, um die Initiativen seines neuen Kirchenrats Adam Tribbechow (1641–1687) zur Abfassung einer Reformationsgeschichte zu fördern. Diese Bemühungen führten jedoch vor Tribbechows Tod im Jahr 1687 nicht zum Erfolg, und die Dokumente wurden dann Seckendorff zugänglich gemacht.

Eine von Seckendorffs Bemerkungen zu diesem Material war, dass das Papier vermodern würde. Dreißig Jahre später war der Direktor der Gothaer Hofbibliothek, Ernst Salomon Cyprian (1673–1745), euphorisch, als er diese Akten acht Monate vor dem 200. Reformationsjubiläum 1717 in einer vergessenen Ecke der Hofbibliothek wiederentdeckte. Zugleich war er fassungslos über ihren beklagenswerten Zustand und stellte fest, dass Hunderte von Blättern unbrauchbar seien (Abb. 2). Was war passiert? Vermutlich infolge der sogenannten „Thüringer Sintflut“ im Jahr 1613 war viel Wasser in das Gewölbe des Hofarchivs eingedrungen (Abb. 3). Zu den am stärksten betroffenen Dokumenten gehörten jene, die die Anfänge der Wittenberger Reformation beleuchten. Von den beiden Bänden zu Luthers Anhörung vor Kardinal Cajetan (1469–1534) auf dem Reichstag zu Augsburg im Jahr 1518 und zur Vollstreckung des Wormser Edikts von 1521, das Luther vogelfrei erklärte und seine Schriften verbot, scheinen keine Überreste erhalten zu sein.

Abb. 3: Gründlicher … Bericht. Des erschrecklichen Ungewitter und grausamen Wasserflut/ so Anno 1613. den 29. Maii …die Stadt Weimar … überfallen. Schmalkalden 1613 (VD17 23:261165T).

Cyprian ordnete die losen Briefe und Dokumente nach eigenem Ermessen und ließ den Großteil des Materials in fünf Bänden binden.1Chart. A 336–338, A 340–341. Einige Stücke, wie die Pergamentbriefe des Papstes und die eigenhändigen Briefe Luthers, sonderte er aus und integrierte sie in andere Sammlungen, darunter einen Autographenband prominenter Akteure der humanistischen und reformatorischen Bewegungen für Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1676–1732).2Chart. A 379. Anzeichen von Wasserschäden oder deren Fehlen können aufgrund der Ablösung vom ursprünglichen Band und der Neuordnung daher Hinweise darauf geben, ob ein bestimmtes reformatorisches Dokument in Gotha einst zum Bestand des Weimarer Hofarchivs gehörte.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist Luthers Brief vom 19. Oktober 1545 an den Pfarrer und Superintendenten Anton Lauterbach (1502–1569) in Pirna.3Chart. A 379, Bl. 16r–v. Darin legte Luther seinem engen Freund seine Ansichten zur Änderung und Beibehaltung kirchlicher Zeremonien dar, dankte ihm für die gesandten Äpfel und erwähnte einen Fall, in dem jemand eine andere Person verzaubert haben soll. Nach dem Tod des Reformators vier Monate später notierte Lauterbach, dies sei der letzte Brief gewesen, den er von Luther erhalten habe. Das Papier weist zudem starke Wasserschäden auf, was darauf hinweist, dass dieser Brief, der sich einst in Privatbesitz befand, später an einen Vertreter des kursächsischen Hofs übergeben wurde. Grund dafür könnte das große Interesse der ernestinischen Fürsten an der Verbreitung von Luthers theologischem Erbe gewesen sein oder die innerlutherische Kontroverse um kirchliche Zeremonien, die 1548 nicht nur auf theologischer, sondern auch auf politischer Ebene ausgelöst wurde.

Daniel Gehrt

Der Beitrag wurde am 9. April 2025 in englischer Sprache unter dem Titel „Water Damage as a Mark of Provenance? New Light on the Oldest Reformation Documents in the Gotha Research Library” In RETOUR, dem Freien Blog für Provenienzforschende, veröffentlicht: https://retour.hypotheses.org/4905. Bei der Übersetzung ins Deutsche handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des Beitrags.

Daniel Gehrt ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Web

- Beschreibungen der Handschriften im Verbundkatalog Kalliope: https://kalliope-verbund.info (letzter Zugriff: 25.10.2025).

- Digitalisate der Handschriften Chart. A 338, Chart. A 379, Chart. Chart. A 379a, Chart. A 379b, Chart. A 379c und Chart. A 340 in der Digitalen Historische Bibliothek Erfurt/Gotha: https://dhb.thulb.uni-jena.de (letzter Zugriff: 25.10.2025).

Literatur

- Daniel Gehrt: Akten des kursächsischen Hofs zur frühen Reformation in der Forschungsbibliothek Gotha. Eine Erschließung von Sammlungsgeschichten, in: Max Graff und Florian Schreiber (Hrsg.): Vom Suchen und Finden. Beiträge zur Erschließung und Erforschung spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Quellen. Thomas Wilhelmi zum 70. Geburtstag. Sandersdorf-Brehna 2025, S. 56–86.

- Katalog der Reformationshandschriften. Aus den Sammlungen der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Stiftung für Kunst und Wissenschaft, beschrieben von Daniel Gehrt. Wiesbaden 2015.

Abbildungsnachweis

- Historisches Museum Regensburg, LG 25 (CC BY-SA 4.0).

- FB Gotha, Chart. A 337, Bl. 49r.

- HAB Wolfenbüttel, 240.84 Quod. (7).