Erste Erkenntnisse einer übergreifenden Betrachtung des Korrespondenznetzwerks der Wittenberger Reformatoren

Hat sich die Forschung zum tiefgreifenden kirchlichen und gesellschaftlichen Wandel im 16. Jahrhundert häufig dem Briefwechsel einzelner Wittenberger Reformatoren gewidmet, nimmt kaum eine Studie mehrere Korrespondenzen gleichzeitig in den Blick. Dies überrascht insofern, als das komplementäre Wirken der federführenden Akteure, Martin Luther (1483–1546) und Philipp Melanchthon (1497–1560), mit den anderen Theologen an der Universität zusehends betont wird. Der Grund für diese Lücke liegt nicht zuletzt in der schwer zu handhabenden Fülle der Überlieferung. Allein die Korrespondenzen der sechs Wittenberger, die schriftliche Kontakte mit anderen über längere Zeiträume besonders intensiv pflegten, umfassen heute schätzungsweise 16.000 Briefe. Dazu zählen in Rangfolge der überlieferten Anzahl der Briefe während ihrer Wirkungszeit in der Elbestadt Philipp Melanchthon, Martin Luther, Paul Eber (1511–1569), Justus Jonas (1493–1555), Caspar Cruciger d.Ä. (1504–1548) und Johannes Bugenhagen d.Ä. (1485–1558).

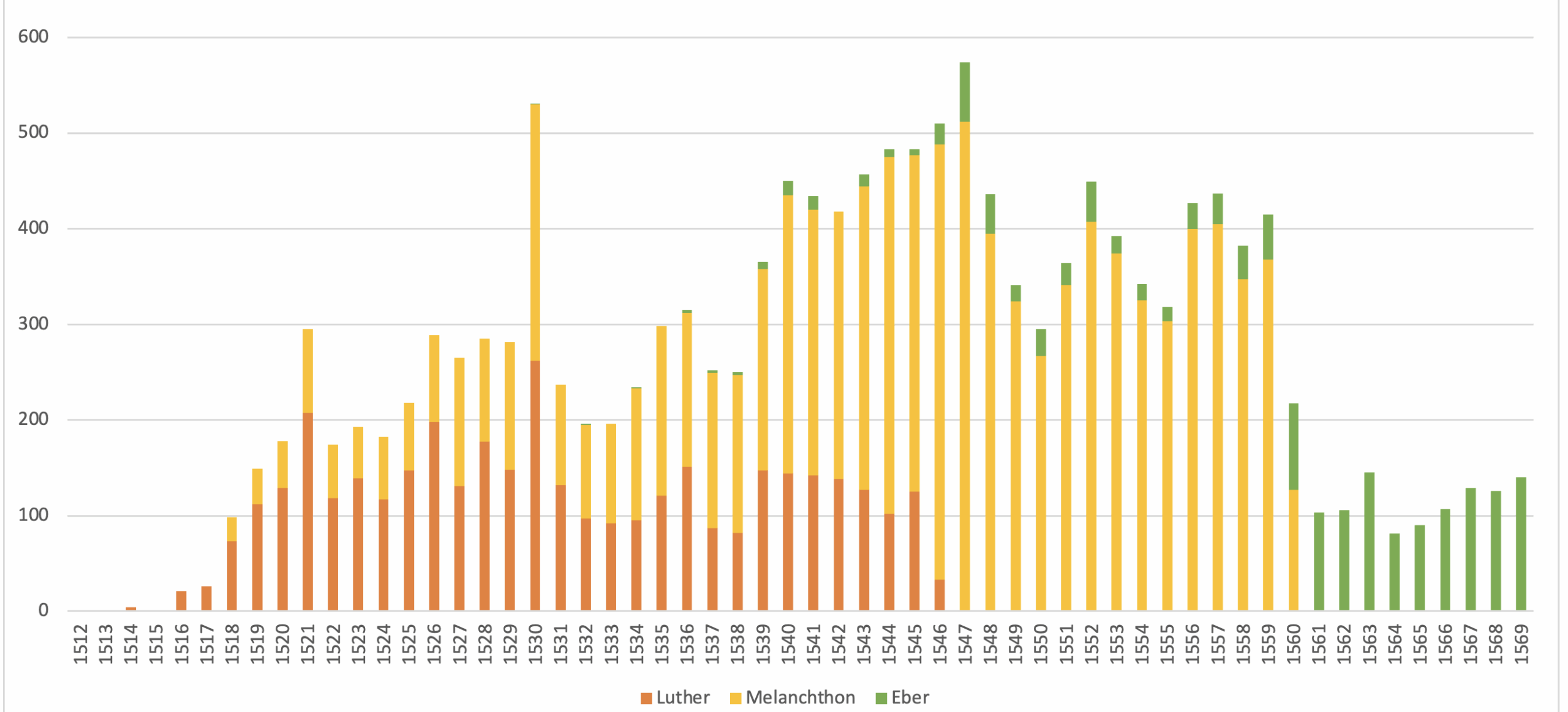

In keiner anderen Einrichtung ist die Überlieferung zu den Wittenberger Reformatoren so umfangreich vorhanden wie in der Forschungsbibliothek Gotha. Entscheidend für eine aufschlussreiche Gesamtbetrachtung ihrer Korrespondenzen sind die Bemühungen der Forschungsbibliothek in den vergangenen Jahren, den lange unerschlossenen, großenteils in Gotha aufbewahrten Briefwechsel des Theologieprofessors Paul Eber (siehe Blog) zu erfassen (Abb. 1), denn diese Sammlung stellte das größte, noch fehlende Puzzlestück dar.1Hier gebührt ein besonderer Dank Prof. Dr. Thomas Wilhelmi und Dr. Max Graff, die uns bei ihren Bibliotheks- und Archivrecherchen im Rahmen des Projekts „Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550–1620)“ an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften entsprechende Funde mitgeteilt haben. Sie haben durch ihr Engagement um die 300 unbekannte Briefe aus Ebers Korrespondenz zutage gefördert. Im Unterschied zu den anderen Wittenberger Reformatoren pflegten Luther, Melanchthon und dieser weniger bekannte Theologe regen Briefkontakt nicht nur mit Gelehrten und Fürsten im mitteldeutschen Raum, sondern auch in mehreren Teilen Mitteleuropas und darüber hinaus.2Johannes Bugenhagen stellt einen besonderen Fall dar, denn er hatte über den mitteldeutschen Raum hinaus auch gute Verbindungen in den Norden. Dazu zählen mehrere Hansestädte und der dänische Hof. Ein Überblick über die Anzahl der bekannten Briefe vom Beginn von Luthers Tätigkeit in Wittenberg 1512 bis zu Ebers Tod 1569 spiegelt wider, wie Letzterer nahtlos nach dem Tod Melanchthons am 19. April 1560 Hauptansprechpartner für auswärtige Kirchen- und Bildungsangelegenheiten wurde (Abb. 2).

Abb. 2: Anzahl der bekannten Briefe aus den Korrespondenzen von Luther, Melanchthon und Eber 1512–1569

Allein die Erkenntnis, dass jemand, der nicht wie seine Vorgänger zu den „großen Männern der Geschichte“ gezählt wird, eine entscheidende und dennoch lange übersehene Hauptrolle in den überregionalen Verbindungen der lutherischen Kirchen spielte, regt an, über einzelne Akteure hinauszuschauen und das kollektive Wirken genauer zu betrachten.

Erste Versuche, das imposante Quellenkorpus auszuwerten, haben bereits einige bemerkenswerte Erkenntnisse gebracht. Zunächst lässt sich die Annahme, dass die Wittenberger Theologen ihren Briefaustausch mit Auswärtigen tatsächlich koordinierten, vielfach bestätigen. Nachdem Eber 25 Jahre im Hintergrund gewirkt hatte, setzte er, wie bereits angesprochen, zahlreiche Korrespondenzen unmittelbar nach dem Tod seines Mentors Melanchthon fort. Aber auch vor 1560 ist seine integrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der brieflichen Kommunikation an vielen Stellen spürbar, zum Beispiel in der Triade, die er mit Melanchthon und Johannes Mathesius (1504–1565), dem Pfarrer in der böhmischen Bergstadt Joachimsthal, bildete. Mathesius schrieb häufig Briefe an Eber, in denen er Fragen und Bitten an Melanchthon formulierte, die Melanchthon wiederum meist direkt beantwortete. Luther und Melanchthon standen seit 1520 mit dem evangelischen Theologen Johann Heß (1490–1547) in der schlesischen Metropole Breslau (heute Wrocław) im regelmäßigen Austausch, wobei die Briefe teilweise ähnliche Inhalte hatten. So pflegte Melanchthon seit Anfang der 1530er Jahre weitgehend allein diese bedeutende östliche Verbindung. Ähnlich war der Theologieprofessor und Stadtpfarrer Johannes Bugenhagen zwei Jahrzehnte lang der Hauptkorrespondenzpartner des Königs von Dänemark in Wittenberg, bis Melanchthon 1556, zwei Jahre vor dem Tod seines Kollegen, diese Rolle übernahm.

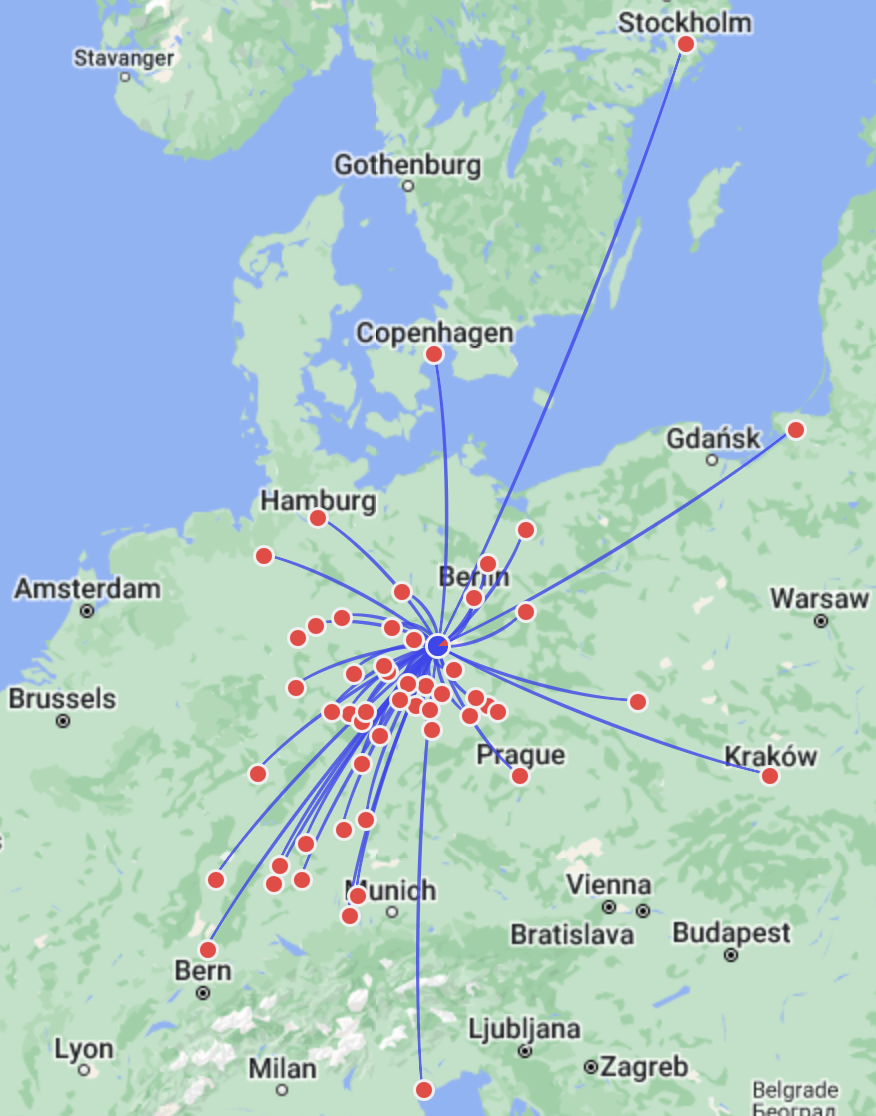

Abb. 3: Geographische Visualisierung der Hauptstrukturen des Korrespondenznetzwerks der Wittenberger Reformatoren zwischen 1536 und 1546

Ein erstes Bild solcher festeren, aber sich mit den Jahren auch wandelnden Strukturen zeigt, dass das Wittenberger Gesamtnetzwerk seine größte geographische Ausdehnung in den zehn Jahren vor Luthers Tod und dem Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges 1546 erreichte (Abb. 3). Neben den bereits genannten Verbindungen zu Breslau, Joachimsthal und Kopenhagen ist in diesem Zeitraum regelmäßiger Kontakt beispielsweise mit den Höfen der Landgrafschaft Hessen, der Grafschaft Mansfeld, des Fürstentums Anhalt, der Herzogtümer Preußen und Württemberg, der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach und des Kurfürstentums Brandenburg festzustellen. Hinzu kommt der Austausch mit Gelehrten und Ratsherren in den Reichsstädten Nürnberg, Straßburg, Augsburg, Frankfurt am Main und Schwäbisch Hall, den Hansestädten Hamburg, Bremen, Magdeburg und Braunschweig sowie den Universitätsstädten Basel, Erfurt, Königsberg, Frankfurt an der Oder, Tübingen und Prag. Um 1540 wurden lutherische Lehre und liturgische Praxis in mehreren mitteldeutschen Städten und Territorien eingeführt. Infolgedessen entstanden stärkere Verbindungen nach Dresden, Freiberg, Leipzig und Pirna im Herzogtum Sachsen, nach Naumburg, Zeitz, Halle und Merseburg in den Hochstiften sowie den Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen. Diese Verbindungen weisen meistens auf eine kirchliche Orientierung an der Wittenberger Reformation hin. Luther und seine Kollegen erhielten häufig Fragen zu Theologie, Kirchenrecht und -politik, Liturgie und Seelsorge sowie Bitten um Personalempfehlungen für geistliche, schulische und akademische Stellen. Von 1537 bis in die 1540er Jahre hinein und teilweise auch lange darüber hinaus ließen sich zahlreiche Pfarrkandidaten aus verschiedenen Teilen Mitteleuropas und Skandinaviens in Wittenberg ordinieren. Dieser Ritus war als protestantische Alternative zur Priesterweihe 1535 in der Elbestadt eingeführt worden.

Die Wittenberger Reformatoren waren auch mit Vertretern von Schule und Kirche innerhalb Kursachsens bestens vernetzt. Erst durch die vergleichende Gesamtbetrachtung werden deren zwei Hauptkommunikationskanäle ersichtlich. Gotha bildete den einen Knotenpunkt westlich der Saale, Altenburg den anderen östlich der Saale. Aus den Briefwechseln geht hervor, dass die Superintendenten Friedrich Myconius (1490–1546) und Georg Spalatin kirchliche Oberaufsichtsfunktionen – vergleichbar mit denen der später eingerichteten Konsistorien – in den historischen Landschaften Thüringen und Meißen (Abb. 4) ausübten. Diese Strukturen oberhalb der Ebene der Superintendenturen in der kursächsischen Landeskirche sind nicht in den überlieferten Kirchenordnungen, sondern nur in den Korrespondenzen erkennbar und der Forschung deshalb lange entgangen.

Schließlich macht die Gesamtbetrachtung deutlich, dass Wittenberg als wichtige Drehscheibe eines mitteleuropäischen Kommunikationssystems für die Verbreitung von Informationen diente. Das Nachrichtennetz war so weitgespannt und rege, dass auch mehrere weltliche Herrscher daran anknüpfen wollten, um über das aktuelle Geschehen und die Entwicklungen in Europa zeitnah informiert zu werden. Dazu zählten neben dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von Hessen unter anderem auch der König von Dänemark, der Herzog von Preußen und der Fürst von Anhalt. Diese bedeutende Funktion, die Wittenberg, einer kleineren Mittelstadt mit schätzungsweise 2.000 bis 2.500 Einwohnern, infolge der Reformation zukam, ist bisher kaum erforscht.

Weitere Aspekte des Wittenberger Gesamtnetzwerks sind durch quantitative und qualitative Studien genauer herauszuarbeiten und zu beleuchten. Auch für andere Konstellationen der brieflichen Kommunikation im 16. Jahrhundert bleiben übergreifende bzw. komplexere Netzwerkanalysen ein Desideratum, obwohl sich die Möglichkeiten für solche Forschungen durch das Voranschreiten der Editionsprojekte und computergestützten Auswertungs- und Visualisierungstechniken stets verbessern. An dieser aussichtsreichen Stelle setzt die bevorstehende Tagung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Forschungsbibliothek Gotha „Überregionale Korrespondenzen in der Reformationszeit. Gelehrtennetzwerke – Kommunikationsstrukturen – Nachrichtensysteme“ an, die vom 17. bis zum 19. September 2025 in Wien stattfindet (Programm und Anmeldung).

Daniel Gehrt

Daniel Gehrt ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erschließung frühneuzeitlicher Handschriften an der Forschungsbibliothek Gotha.

Web

- Beschreibungen der Briefe in der Forschungsbibliothek Gotha und anderen Einrichtungen im Verbundkatalog Kalliope: https://kalliope-verbund.info (letzter Zugriff: 20.07.2025).

- Digitalisate zahlreicher Briefe in den Sammlungen der Forschungsbibliothek Gotha in der Digitalen Historische Bibliothek Erfurt/Gotha: https://dhb.thulb.uni-jena.de (letzter Zugriff: 20.07.2025).

- Korrespondenz Philipp Melanchthons in der übergreifenden Datenbank correspSearch mit Visualisierungsmöglichkeiten: https://correspsearch.net (letzter Zugriff: 20.07.2025).

- Verzeichnis der Briefe aus der Korrespondenz Philipp Melanchthons mit Regesten von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: https://www.hadw-bw.de/forschung/forschungsstelle/melanchthon-briefwechsel-mbw/mbw-regest (letzter Zugriff: 20.07.2025).

Literatur

- Daniel Gehrt: 16.000 Briefe und ihr Mehrwert. Exemplarische Zugänge zum Gesamtnetzwerk der Wittenberger Reformatoren, in: Johannes Schilling (Hrsg.): Briefkultur der Reformationszeit. Leipzig 2023, S. 47–78.

- Katalog der Reformationshandschriften. Aus den Sammlungen der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Stiftung für Kunst und Wissenschaft, beschrieben von Daniel Gehrt. Wiesbaden 2015.

Abbildungsnachweis

- Lucas Cranach d.Ä.: Porträt von Martin Luther, ca. 1529. Schlossmuseum Gotha (gemeinfrei); Lucas Cranach d.Ä.: Porträt von Philipp Melanchthon, 1532. Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden (gemeinfrei); Lucas Cranach d.J.: Epitaph für Paul Eber (Ausschnitt), 1573. Stadtkirche der Lutherstadt Wittenberg (gemeinfrei).

- Von Daniel Gehrt erstellter Graph.

- Netzwerkvisualisierung mit Hilfe von Nodegoat. Map data ©2025 Google.

- Sebastian Münster: Cosmographiae universalis … Basel 1550 (VD16 M 6714), S. 713. FB Gotha, Geogr 2° 286/1.

Abb. auf der Übersichtsseite: Lucas Cranach d.J: Epitaph für Michael Meyenburg in Nordhausen (Ausschnitt), 1558 (gemeinfrei).